04.06.2024 | Jochen Bettzieche | SLF News

Dentro profonde buche, i ricercatori dell'SLF tentano di comprendere se i dati satellitari possano fornire informazioni sulla fusione nivale al fine di migliorare le previsioni di deflusso.

Questo testo è stato tradotto automaticamente.

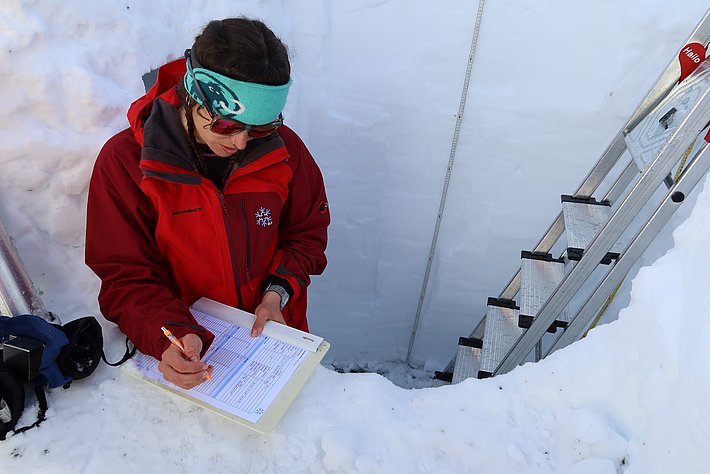

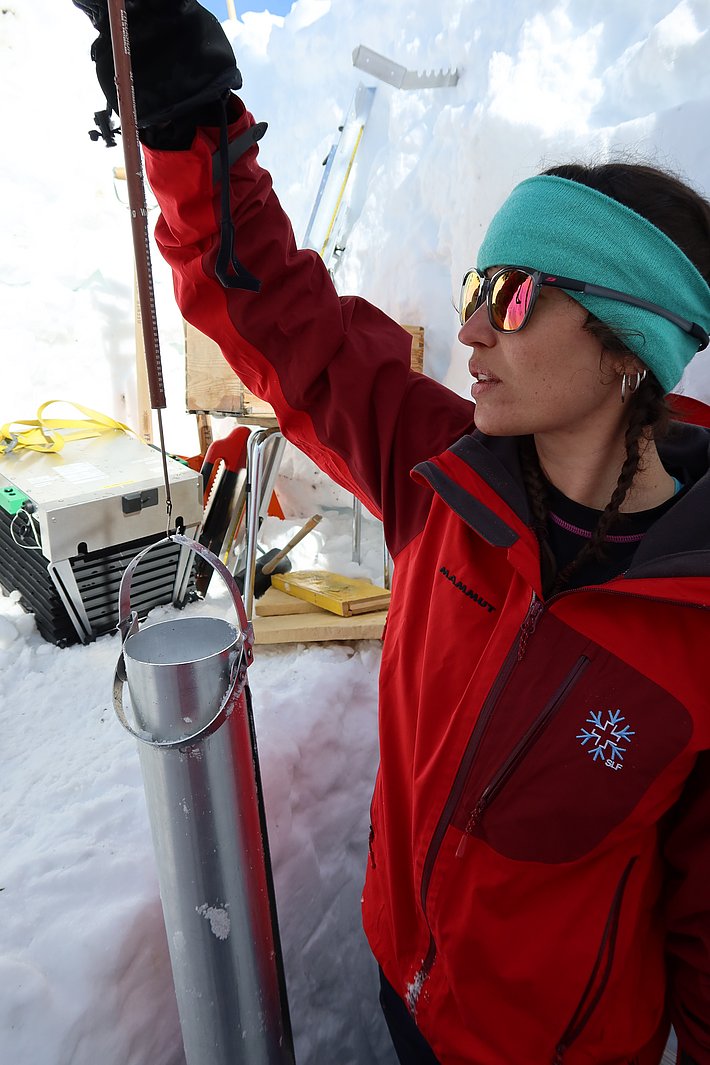

Francesca Carletti impugna il martello e spinge la sonda sempre più in profondità nel manto nevoso per determinare l'equivalente in acqua della neve (Snow Water Equivalent, SWE, vedi riquadro). Questa è solo una tra le svariate misure che sta effettuando in questa soleggiata giornata di marzo presso la stazione di misura ad alta quota di Weissfluhjoch, nelle vicinanze di Davos. Il suo obiettivo è sviluppare un metodo che indichi con maggiore precisione l'inizio e l’entità della fusione nivale. In vista dei cambiamenti climatici, questo aspetto sta diventando sempre più importante, spiega la dottoranda dell'Istituto WSL per lo studio della neve e delle valanghe SLF: «Attualmente, il picco di fusione risulta spesso previsto in anticipo o in ritardo, a seconda del modello».

Informazioni più precise sull'inizio della fusione nivale e sulla quantità d'acqua generata di conseguenza risultano importanti per proteggere le infrastrutture e pianificare le attività umane. Ne beneficiano anche alcuni settori dell'economia, tra cui l’idroelettrico e l’agricolo. «Risulterebbe utile anche per le allerte di alluvioni e per l’identificazione delle condizioni che portano al distacco di valanghe di neve bagnata», aggiunge la scienziata.

Che cos'è... l'equivalente di acqua della neve (SWE)?

Un manto nevoso è costituito da numerosi strati di neve più o meno compressi (densi). L'equivalente in acqua della neve indica l'altezza della colonna d'acqua in seguito alla fusione del manto nevoso, espressa in millimetri. Ogni millimetro corrisponde a un litro d'acqua per metro quadrato di manto nevoso. Un centimetro di neve fresca con una densità tipica di cento chilogrammi per metro cubo kg/m3 corrisponde a un millimetro d'acqua. Un esempio: a metà aprile 2024, la densità media del manto nevoso sul campo di prova di Weissfluhjoch era di 416 chilogrammi per metro cubo, il che corrisponde a un valore d'acqua di circa 1100 millimetri o 1,1 litri d'acqua per metro quadrato con una profondità della neve pari a 2,7 metri.

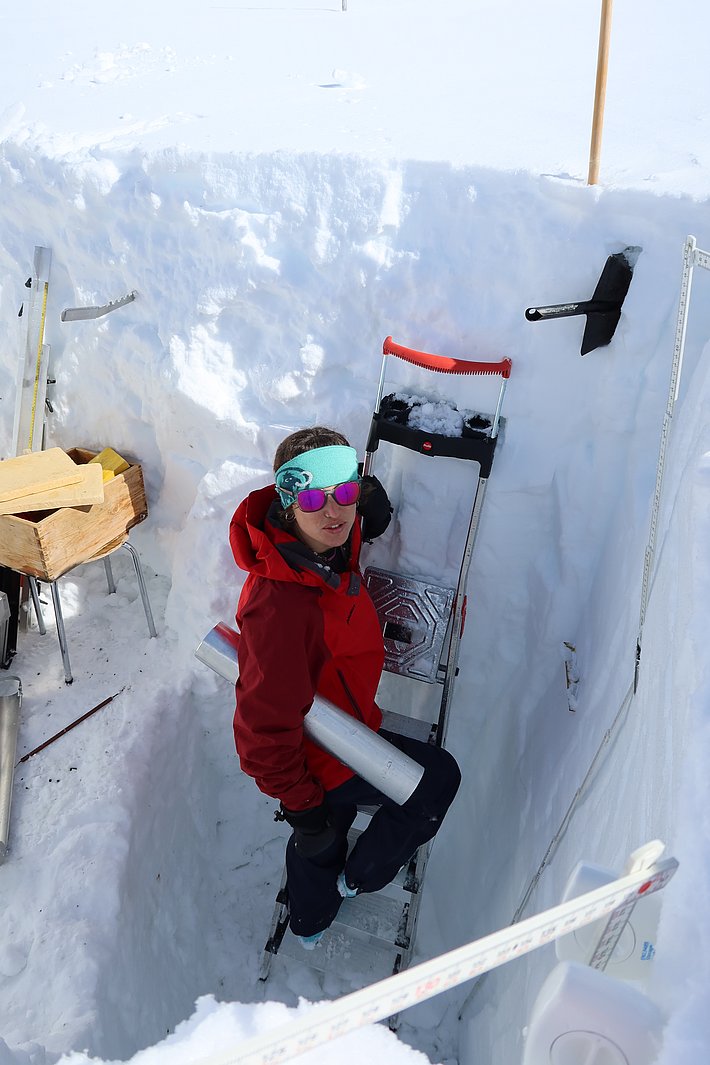

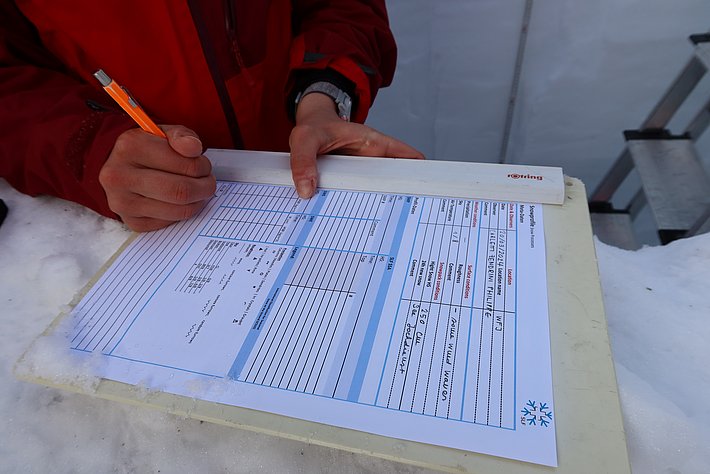

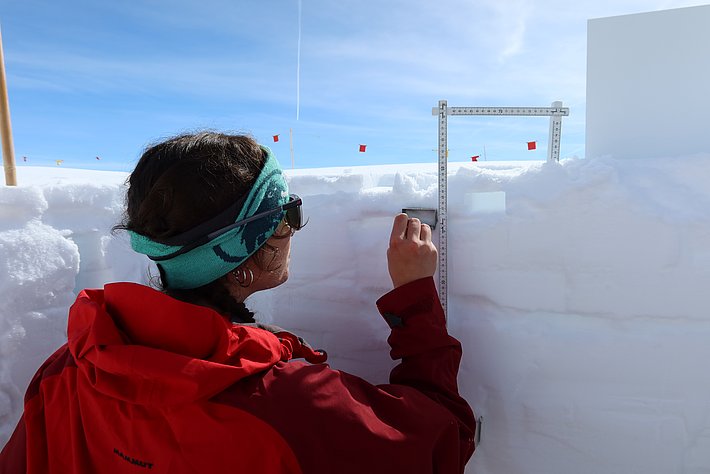

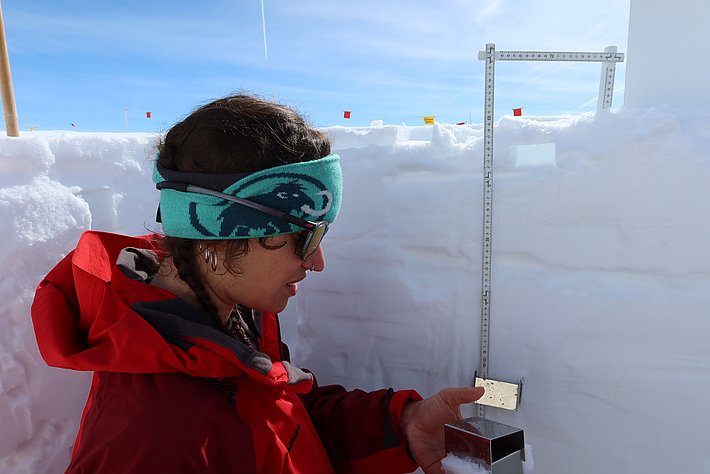

Per raggiungere il loro obiettivo, Carletti e i suoi colleghi scavano fino al suolo e misurano le proprietà della neve. Se la neve è asciutta, è sufficiente un profilo di neve alla settimana. Se è bagnata, scavano e misurano fino a tre volte alla settimana. In questa giornata di marzo, Francesca è stata aiutata da due colleghi, membri di altri gruppi di ricerca dell'SLF. I tre hanno trascorso due ore scavando due metri e mezzo in profondità, spostando quasi due tonnellate di neve, che dovranno essere rigettate nella buca quando Carletti avrà terminato le misure.

Il suo oggetto di studio è il fenomeno d’interazione tra il manto nevoso in fase di fusione e le onde radar che esso riflette al satellite Sentinel-1. Il satellite invia le onde radar dalla sua orbita alla superficie terrestre e ne misura il ritorno. Sorvola il sito di misura di Weissfluhjoch circa due volte ogni cinque giorni. Questa correlazione viene ipotizzata da tempo: quando il manto nevoso si inumidisce, diminuisce l’intensità del segnale di ritorno. La teoria secondo la quale il segnale di ritorno raggiunge il minimo in corrispondenza del massimo valore di contenuto liquido nella neve (Liquid Water Content, LWC, vedi riquadro) risulta, ad ora, relativamente nuova. Raggiunto tale massimo, il manto nevoso inizia a rilasciare progressivamente il suo contenuto in acqua, che defluisce infine in torrenti, fiumi e laghi. «Vogliamo dimostrare questa correlazione», spiega Carletti. Se la sua ricerca darà esito positivo, i dati satellitari potrebbero essere utilizzati in futuro per valutare le risorse idriche, non solo in Svizzera ma in tutto il mondo. Ad esempio, i gestori di centrali idroelettriche potrebbero usare questi dati per migliorare la pianificazione dei cicli di riempimento dei loro bacini.

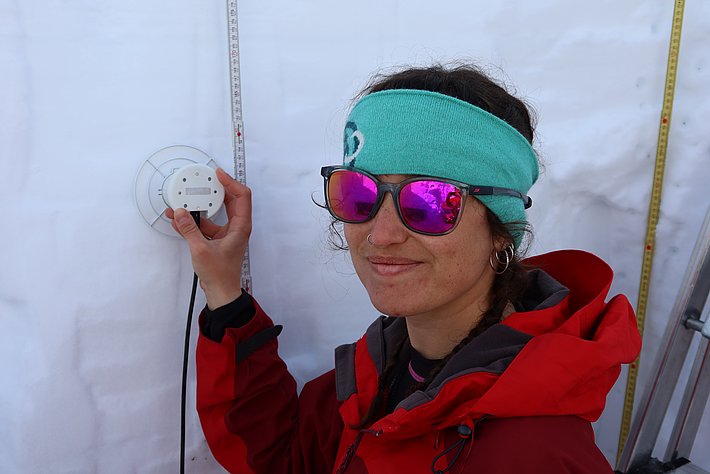

Comunque, Carletti si trova ancora regolarmente in una profonda buca nella neve, sale e scende da una scala metallica ed infila più di una dozzina di termometri nella parete di neve. Usa bilance di precisione per determinare la densità della neve e come essa cambi dalla superficie sino al suolo. Per il LWC, utilizza una specifica sonda sviluppata dai tecnici dell'SLF, che viene inserita nella parete del manto nevoso a regolari intervalli verticali.

L'inverno 2023/24 costituisce già la seconda stagione di misura per Carletti ed il suo gruppo. E’ fiduciosa di poter dimostrare il collegamento tra i dati satellitari e i processi di fusione nivale: «Finora, i risultati sono promettenti».

Che cos'è... il contenuto di acqua liquida (LWC)?

La neve è costituita da acqua allo stato solido. Tuttavia, in un manto nevoso possono essere presenti contemporaneamente acqua congelata, solida e liquida. Il contenuto di acqua liquida (LWC) indica la percentuale di acqua liquida in un manto nevoso. A zero per cento, la neve è asciutta, un manto nevoso umido ha un valore fino al quattro per cento, mentre la neve bagnata ha un valore di circa il 20 per cento. Al cento per cento, la neve si è completamente sciolta e non vi è più alcun manto nevoso.

Contatto ¶

Links ¶

Diritti d'autore ¶

WSL e SLF mettono a disposizione gratuitamente il materiale foto, video e audio esclusivamente per l’uso in relazione a questo comunicato. È proibito vendere il materiale o appropriarsene per inserirlo in una banca dati foto, video o audio.