04.06.2024 | Jochen Bettzieche | SLF News

Des chercheurs du SLF creusent la neige pour étudier si les données satellites montrent avec précision la fonte des neiges afin d'améliorer les prévisions de débit hydrolique.

Ce texte a été traduit automatiquement.

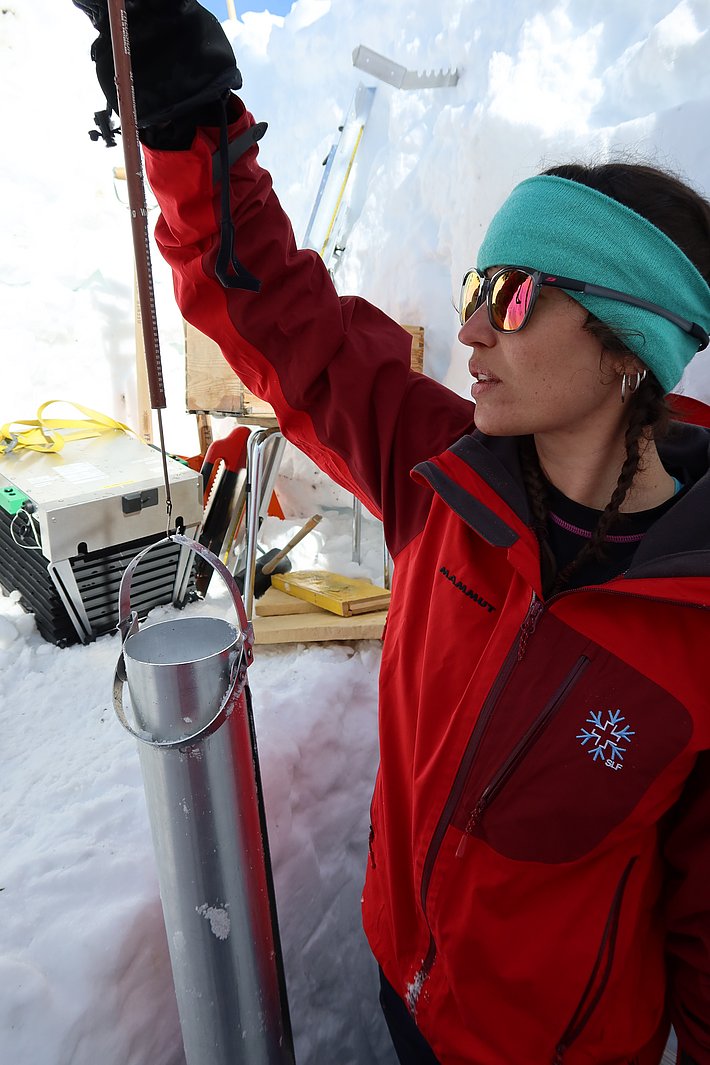

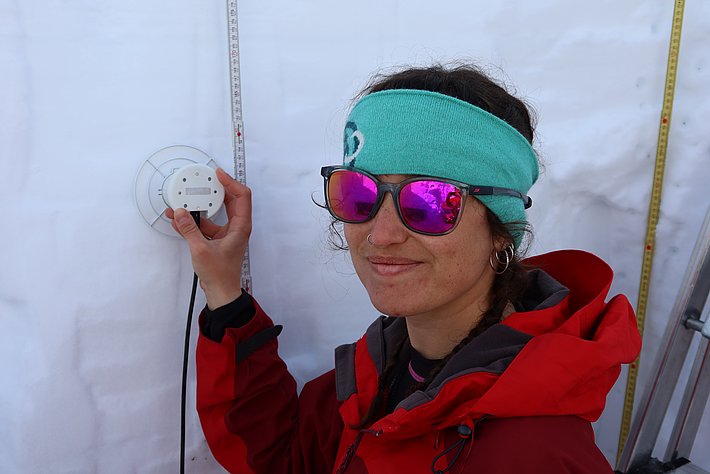

Francesca Carletti sort son maillet. Elle enfonce de plus en plus profondément la sonde de contenu en eau liquide dans la neige pour déterminer l'équivalent en eau de la neige (SWE, voir encadré). Ce n'est qu'une partie des nombreuses données qu'elle mesure en cette journée ensoleillée de mars sur le site expérimental du Weissfluhjoch près de Davos. Son objectif : développer une stratégie permettant d'indiquer plus précisément le début et la quantité de fonte des neiges. Compte tenu du changement climatique, cela devient de plus en plus important, explique la doctorante au WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF : « Actuellement, le pic de la fonte est souvent prévu pour une date trop précoce ou trop tardive, selon le modèle ».

Des informations plus précises sur le début de la fonte de neige et la quantité d'eau attendue sont importantes pour protéger les infrastructures et planifier les activités humaines. Certains secteurs de l'économie en profitent également, comme les producteurs d'électricité et le secteur agricole. « Cela aide également à prévenir les inondations et à déterminer les conditions des avalanches de neige mouillée », ajoute la scientifique.

Qu'est-ce que ... l'équivalent en eau de la neige (SWE) ?

Un manteau neigeux est constitué de nombreuses couches de neige plus ou moins comprimées (denses). L'équivalent en eau de la neige indique la hauteur d'une couche d'eau après la fonte du manteau neigeux, exprimée en millimètres. Chaque millimètre correspond à un litre d'eau par mètre carré de manteau neigeux. Un centimètre de neige fraîche d'une densité typique de cent kilogrammes par mètre cube kg/m3 donne un millimètre d'eau. Un exemple : à la mi-avril 2024, la densité moyenne du manteau neigeux sur le site expérimental du Weissfluhjoch était de 416 kilogrammes par mètre cube, ce qui correspond, pour une hauteur de neige de 2,7 mètres, à une valeur en eau d'environ 1100 millimètres, soit 1100 litre d'eau par mètre carré.

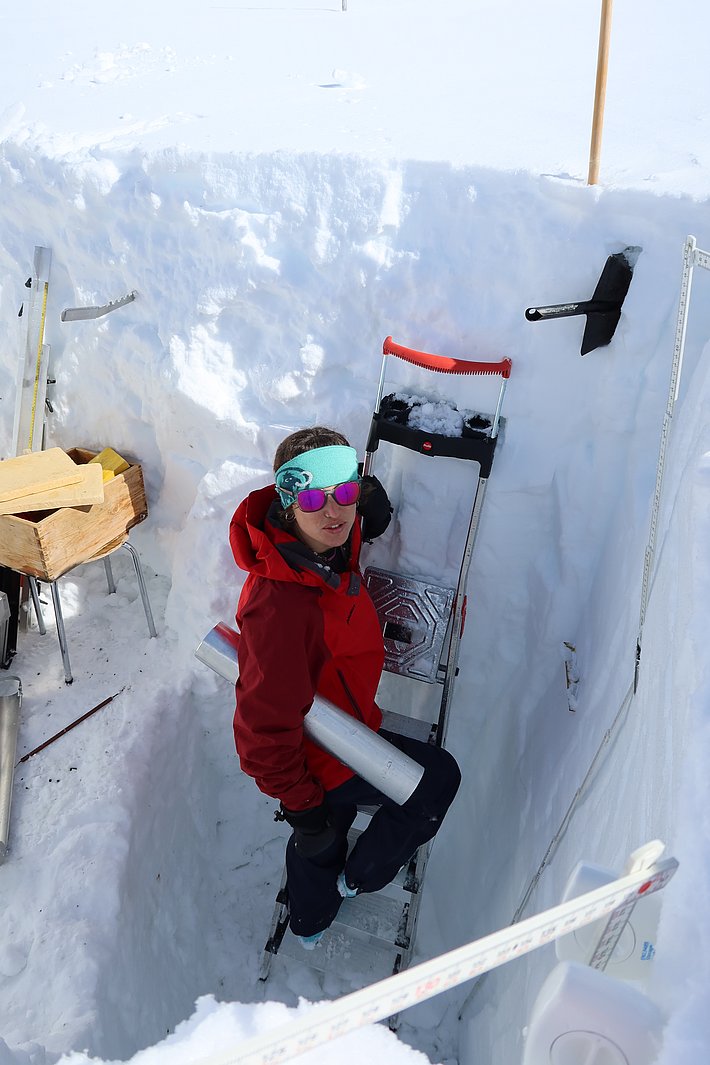

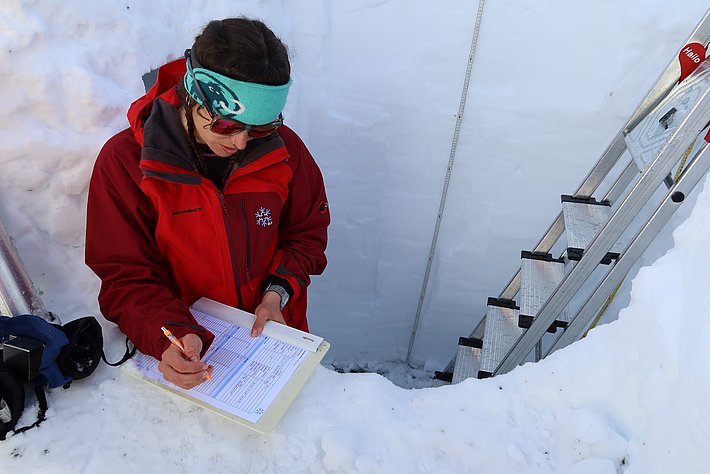

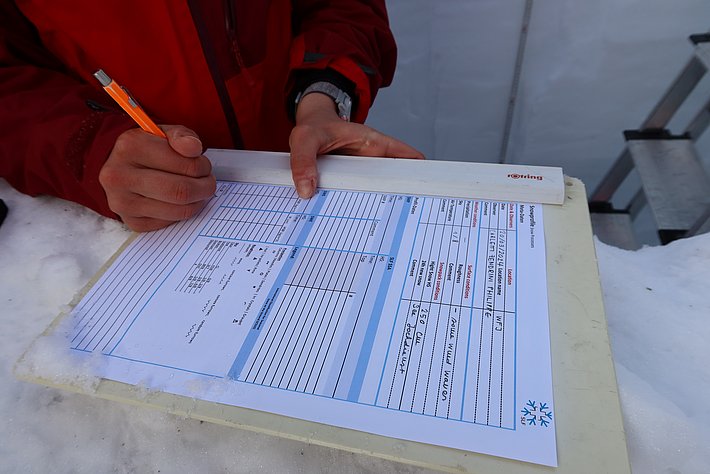

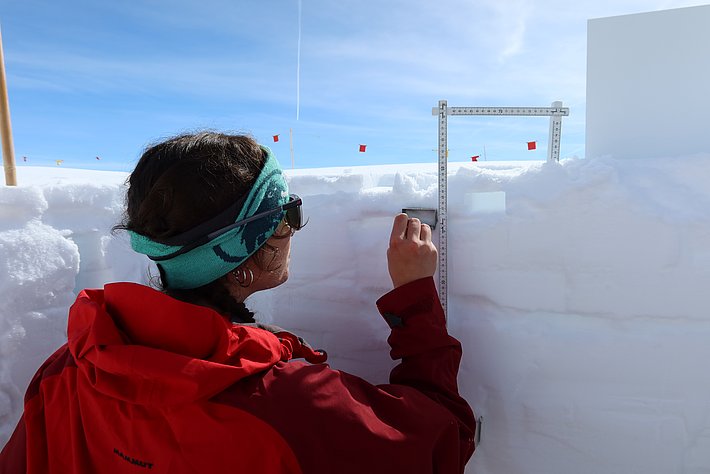

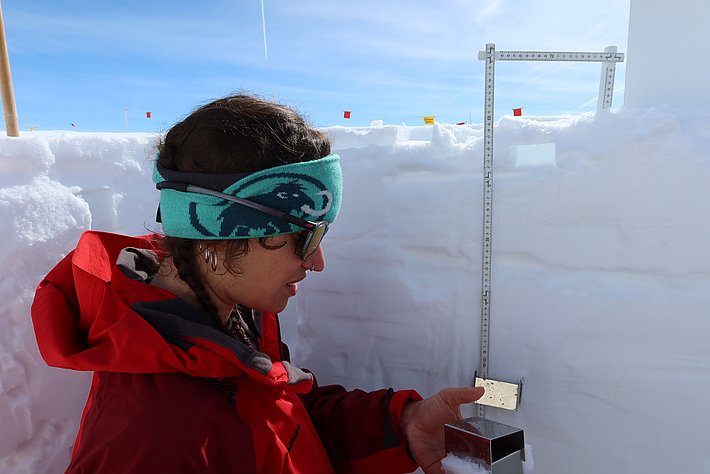

Pour atteindre leur objectif, Carletti et ses collègues creusent des trous et y mesurent les propriétés de la neige. Si la neige est sèche, un profil de ce type par semaine suffit. Si elle est mouillée, ils creusent et mesurent jusqu'à trois fois par semaine. Ce jour-là, en mars, deux collaborateurs d'autres groupes de recherche du SLF ont aidé Francesca. A trois, ils ont passé deux heures à creuser à deux mètres et demi de profondeur. Ce faisant, ils ont déplacé près de deux tonnes de neige - et doivent remettre cette masse dans le trou lorsque Carletti a terminé ses mesures.

Elle étudie un phénomène entre l'humidité de la neige et les ondes radar qu'elle réfléchit vers le satellite Sentinel-1. Le satellite envoie des ondes radar depuis son orbite vers la surface de la Terre et mesure la quantité qui lui revient. Il survole le site expérimental du Weissfluhjoch environ deux fois tous les cinq jours. Une relation directe est connue depuis longtemps : Lorsque la neige est mouillée, l'intensité des ondes réfléchies diminue. La théorie selon laquelle elle atteint son point le plus bas précisément lorsque la teneur en eau liquide dans la neige (Liquid Water Content, LWC, voir encadré) est la plus élevée est encore relativement nouvelle. L'eau commence alors à s'écouler dans les ruisseaux, les rivières et les lacs. « Nous voulons démontrer ce lien », explique Carletti. Si elle y parvient, les données satellites pourraient servir à l'avenir à évaluer les ressources en eau, non seulement pour la Suisse, mais aussi pour le monde entier. Par exemple, les exploitants de centrales hydroélectriques pourront mieux planifier le remplissage de leurs bassins de rétention sur la base de ces données.

Mais Carletti se tient encore régulièrement dans un trou de neige profond, monte et descend une échelle, plante plus d'une douzaine de thermomètres dans la paroi de neige. A l'aide d'une balance de précision, elle détermine la densité de la neige et la manière dont elle évolue du bord supérieur de son trou jusqu'au sol. Pour le LWC, elle utilise une sonde spéciale, mise au point par des techniciens du SLF, qu'elle introduit dans le mur de neige à intervalles réguliers et verticaux.

L'hiver 2023/24 est déjà la deuxième saison où elle effectue des mesures - et elle est confiante dans sa capacité à démontrer le lien entre les données satellites et les processus de fonte de la neige : « Jusqu'à présent, j'ai de bons résultats en termes de concordance ».

Qu'est-ce que ... la teneur en eau (Liquid Water Content, LWC) ?

La neige est composée d'eau solide. Cependant, un manteau neigeux peut contenir à la fois de l'eau gelée, solide et liquide. La teneur en eau liquide (en anglais : Liquid Water Content, LWC) indique le pourcentage d'eau liquide dans un manteau neigeux. À zéro pour cent, la neige est sèche, un manteau neigeux humide atteint des valeurs allant jusqu'à quatre pour cent, la neige mouillée a une valeur d'environ 20 pour cent.

Contact ¶

Liens ¶

Droits d'auteur ¶

Le WSL et le SLF mettent gratuitement à disposition du matériel visuel et sonore pour une utilisation dans le cadre d'articles de presse en rapport avec ce communiqué de presse. La reprise de ce matériel dans des bases de données d'images, de sons et/ou de vidéos ainsi que la vente de ce matériel par des tiers ne sont pas autorisées.