Année hydrologique du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009

Contenu ¶

Téléchargement ¶

Résumé ¶

Résumé hiver 2009 (octobre 2008 à mai 2009)

- Fin octobre 2008, dans certaines régions les hauteurs de neige atteignent des valeurs record pour la saison dans les bas-fonds du nord et les stations de moyenne altitude de la Suisse centrale

- Prédominance de situations de barrage météorologique côté sud en novembre et décembre 2008 ainsi que début février et en avril 2009

- A diverses reprises, neige jusqu’à basse altitude persistant longtemps surtout dans l'ouest à partir de décembre

- Prédominance de conditions anticycloniques et pratiquement pas de précipitations au cours des deux premiers tiers de janvier 2009

- Depuis Noël 2008 jusqu'au 18.01.2009, conditions généralement favorables pour les randonnées dans toutes les régions avec un danger d'avalanche limité ou faible

- Météo dynamique en février et mars 2009 avec de fréquentes chutes de neige

- Hauteurs de neige généralement supérieures aux valeurs moyennes tout particulièrement sur la crête principale des Alpes et au sud de celle-ci ainsi que sur une grande partie du territoire à altitude moyenne

- Valeurs maximales quotidiennes de hauteur de neige surtout dans les régions intra-alpines de la crête principale des Alpes ou immédiatement au nord de celle-ci où une grande partie des chutes de neige étaient dues à des situations météorologiques avec des vents de secteur sud

- Pratiquement pas de période marquée de temps doux jusqu'à fin mars 2009; températures généralement légèrement inférieures aux valeurs moyennes

- Températures nettement supérieures aux valeurs moyennes en avril et mai 2009 avec comme conséquence une fonte rapide de la neige

- Bonne constitution du manteau neigeux surtout sur le versant sud des Alpes, dans la partie supérieure de la vallée de la Saas, dans la région du Simplon et dans la région de la Bernina

- Dans les autres régions, couches intermédiaires ou couches de fond en partie fragiles à l'intérieur du manteau neigeux et susceptibles de se décrocher, surtout aux endroits faiblement enneigés

- Nombre moyen d'accidents mortels d'avalanche (jusqu'à fin mai, 25 personnes avaient perdu la vie dans des avalanches)

Résumé été 2009 (juin à septembre 2009)

- Nettes offensives d'air froid vers fin juin, en juillet et en septembre

- Dernier tiers du mois de juillet et tout le mois d’août, temps estival sans offensive marquée d’air froid

Evolution des hauteurs de neige ¶

Hauteurs relatives de neige ¶

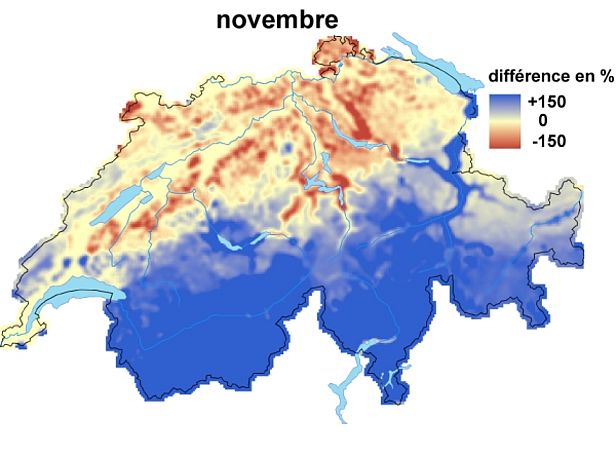

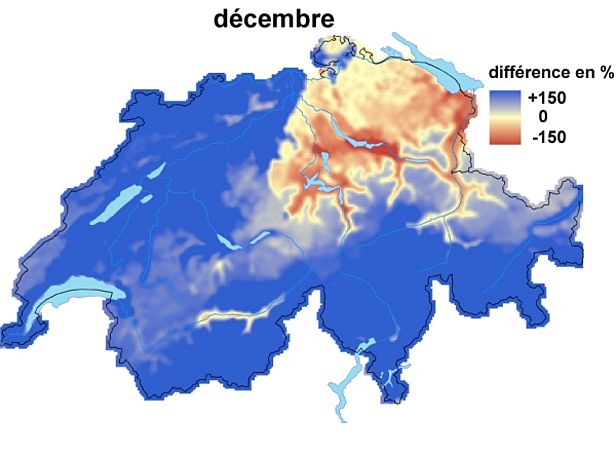

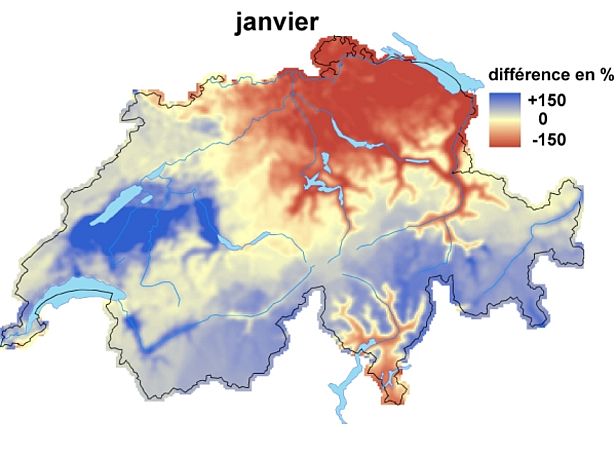

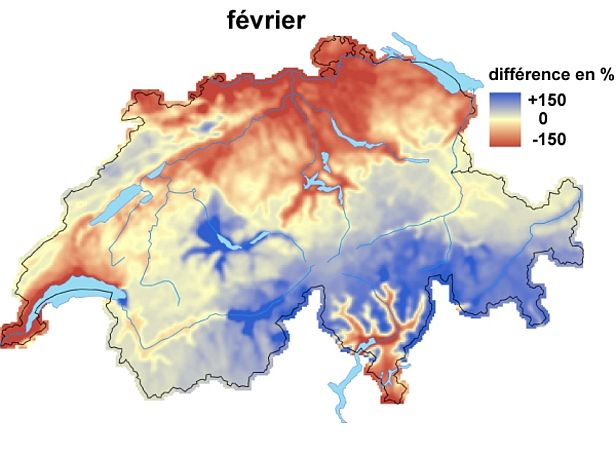

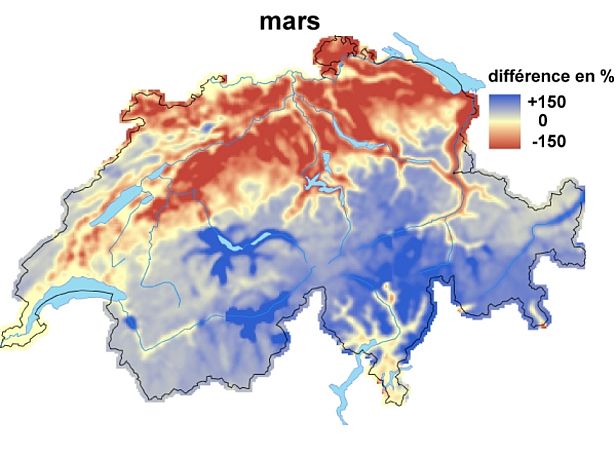

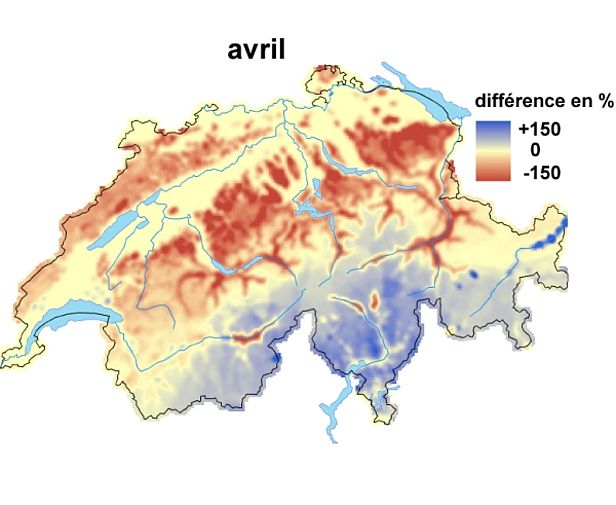

Les graphiques ci-après montrent les pourcentages d'écart des hauteurs mensuelles moyennes de neige en 2009, à l'altitude des stations, par rapport à la moyenne pluriannuelle de la période de 1971 à 2000. Les hauteurs de neige inférieures à la valeur moyenne sont indiquées en rouge et les hauteurs supérieures aux valeurs moyennes en bleu. Les données proviennent des stations avec observateur et des stations automatiques du système IMIS (Système intercantonal de mesure et d'information) et de MétéoSuisse.

Pour l'ensemble du mois de novembre 2008 (cf. figure 1), les hauteurs moyennes de neige dans les Alpes étaient en général supérieures aux valeurs habituelles. Dans le centre et l'est des Préalpes, dans le nord des Grisons et en Basse-Engadine, elles correspondaient plus ou moins aux valeurs moyennes, mais plus précisément dans les vallées du nord-est, il y avait plus de neige que la moyenne pluriannuelle. Cette situation est cependant peu significative, car au cours d'un mois de novembre normal, il n'y a que très peu, voire pas du tout de neige dans ces vallées. Un enneigement de quelques centimètres à peine pendant plusieurs jours du mois peut dès lors avoir une grande influence. Sur le versant sud des Alpes, il est étonnant de constater que les hauteurs de neige jusque dans les vallées sont nettement supérieures à la moyenne pluriannuelle.

Le mois de décembre (cf. figure 2) présentait une image similaire dans les Alpes et sur le versant sud des Alpes. Dans les vallées du nord-est et du Haut-Valais, on a cependant enregistré des hauteurs de neige inférieures aux valeurs moyennes. Ce qui frappe ce sont les hauteurs de neige nettement supérieures aux valeurs habituelles dans l'ouest du Plateau et dans le Jura. Ces valeurs supérieures aux moyennes sont également peu significatives tout au moins pour le Plateau, car l'enneigement y est très faible au cours d'un mois de décembre normal.

Au cours du mois de janvier, où les précipitations étaient faibles (cf. figure 3), les hauteurs de neige enregistrées à certaines stations du versant nord des Alpes étaient temporairement inférieures aux moyennes pluriannuelles. Sur l'ensemble du mois, elles atteignaient toutefois en moyenne dans ces régions des valeurs correspondant plus ou moins aux données moyennes. Les hauteurs de neige étaient, en revanche, nettement supérieures aux valeurs moyennes dans la région de Berne et dans le Seeland, car à la mi-décembre, les chutes de neige y étaient plus abondantes que sur le reste du Plateau et parce que le manteau neigeux avait persisté en raison des températures basses régnant sous le brouillard élevé. Dans le nord-est, les hauteurs de neige étaient restées inférieures aux valeurs moyennes sur une grande partie du territoire. Dans les vallées du Tessin, la moyenne pluriannuelle n'était pas atteinte, tandis qu'aux hautes altitudes de la crête nord des Alpes et au sud de celle-ci ainsi que dans le Jura, on enregistrait des hauteurs de neige supérieures aux valeurs moyennes.

En février (cf. figure 4), on a relevé de plus en plus souvent des hauteurs de neige inférieures aux données moyennes sur l'ensemble du Plateau. Dans les vallées tessinoises, l'enneigement restait également en dessous de la moyenne pluriannuelle. En revanche, les hauteurs de neige sur la crête principale des Alpes et au sud de celle-ci dépassaient davantage la moyenne pluriannuelle qu'au cours du mois précédent. Sur l'est du versant nord des Alpes et dans les vallées du nord-est, les hauteurs de neige ont augmenté en février sur une grande partie du territoire pour atteindre des valeurs supérieures ou égales aux données moyennes.

En mars (cf. figure 5), les hauteurs de neige étaient supérieures aux valeurs moyennes dans toutes les régions des Alpes suisses, y compris dans les Préalpes et dans le Jura. Comme auparavant, le plus fort dépassement de la hauteur moyenne de neige était sur la crête principale des Alpes et au sud de celle-ci ainsi que dans le Haut-Valais.

En avril (cf. figure 6), les hauteurs de neige ont diminué rapidement en raison du temps particulièrement doux (depuis le début des mesures vers 1870, seul avril 2007 était plus chaud), très ensoleillé et, surtout dans le nord, très sec. Dans les Préalpes et dans certaines régions du versant nord des Alpes, les hauteurs de neige étaient inférieures aux moyennes pluriannuelles. Dans le Haut-Valais ainsi que sur la crête principale des Alpes et au sud de celle-ci, on mesurait encore des hauteurs de neige supérieures aux valeurs moyennes.

Sélection de stations d'observation ¶

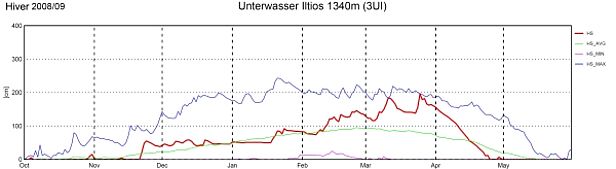

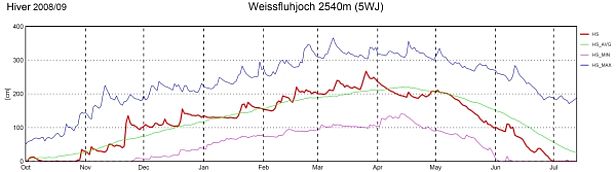

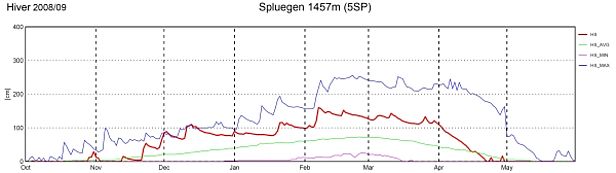

Sur les graphiques qui suivent, l'évolution de la hauteur de neige mesurée manuellement (ligne rouge épaisse) est indiquée en comparaison avec la hauteur de neige la plus élevée mesurée à cette station pour chaque jour (ligne bleue supérieure), au minimum absolu (ligne violette) et à la valeur moyenne pluriannuelle (ligne verte plus régulière). Le nombre d'hivers (n) depuis le début des mesures jusqu'à 2009 est mentionné dans la légende. Les régions avec une évolution similaire des hauteurs de neige au cours de l'hiver 2009 sont regroupées et décrites sur la base de stations représentatives.

Régions au nord de la crête principale des Alpes:

Dans les régions au nord de la crête principale des Alpes, qui sont représentées ici par la station Unterwasser-Iltios, SG, 1340 m (cf. figure 7), les hauteurs de neige étaient généralement supérieures aux valeurs moyennes au début de l'hiver. En raison de la longue période de beau temps entre Noël 2008 et le 18.01.2009, les hauteurs de neige sont tombées dans certaines stations en dessous de la moyenne pluriannuelle. Depuis la mi-février jusqu'en avril, les hauteurs de neige étaient à nouveau – et parfois nettement – supérieures à la moyenne, tout particulièrement à moyenne altitude. Pendant le mois d'avril beau et chaud, les hauteurs de neige ont rapidement diminué à ces altitudes. Le rythme de fonte entre le 01.04.2009 jusqu'à la disparition totale de la neige le 25.04.2009 était élevé atteignant en moyenne 6 cm par jour. Il y a eu d'importantes chutes de neige du 22 au 24.11.2008 avec 70 cm en trois jours, du 11 au 15.02.2009 avec 102 cm en cinq jours, du 12 au 17.02.2009 avec 85 cm en six jours et du 24 au 25.03.2009 avec 60 cm en deux jours. En décembre, et depuis début février jusqu'à fin mars, les chutes de neige étaient fréquentes, mais il n'y a pas eu d'épisode extrême.

Pour les stations plus élevées de cette région, on peut se baser sur la station Weissfluhjoch, GR, 2540 m, (cf. figure 8). Attention: A la différence des autres stations, les données affichées couvrent toute l'année. A ces altitudes, la hauteur de neige oscillait autour de la moyenne pluriannuelle. Pour ce qui concerne les hauteurs de neige, l'hiver 2009 était dans la moyenne. Avec un enneigement permanent à partir du 28.10.2008 et une fonte totale de la neige sur le champ de mesure le 30.06.2009, le nombre de jours avec couverture neigeuse continue est inférieur au nombre moyen. Au cours d'un hiver moyen, le champ de mesure de la station Weissfluhjoch, GR, 2540 m, est couvert de neige du 19 octobre jusqu'au 09 juillet de l'année suivante. A cette altitude également, il y a eu début avril, une fonte temporairement intensive de neige. À la différence de la station Unterwasser-Iltios, SG, 1340 m (cf. figure 7), la fonte de la neige a été interrompue par un refroidissement et des chutes de neige fin avril, avant de reprendre à un rythme rapide en mai. Les chutes de neige les plus importantes ont été enregistrées le 22.11.2008 avec 65 cm. La durée de récurrence de telles chutes de neige à la station Weissfluhjoch, GR, 2540 m, est d'environ six ans. Comme aux stations situées à des altitudes inférieures, il y a eu également à la station Weissfluhjoch, GR, 2540 m, de nombreuses journées avec de la neige fraîche. Il n'y a cependant pas eu d'épisode extrême de chutes de neige.

Crête principale des Alpes et régions situées plus au sud:

Les hauteurs de neige aux stations d'observation du SLF de la crête principale des Alpes et des régions situées plus au sud étaient nettement supérieures aux valeurs moyennes pluriannuelles. Ce n'est pas seulement dans les régions du versant sud des Alpes régulièrement touchées par des précipitations intensives, mais également sur une grande partie du territoire du sud du Haut-Valais et dans les parties sud du centre des Grisons ainsi qu'en Haute-Engadine que l'on a enregistré des hauteurs de neige supérieures aux valeurs moyennes. C'est surtout dans les régions intra-alpines de la crête principale des Alpes ou dans les régions avoisinantes au nord où, normalement, une grande partie des chutes de neige ont lieu par situations météorologiques avec des vents de secteur sud, que l'on a enregistré de nouveaux maxima quotidiens de hauteurs de neige. Aux altitudes supérieures à environ 1300 m, on a relevé en 2009 les hauteurs de neige les plus élevées après les années 1951 et 1960. Si l'on compare le nombre de jours avec un enneigement de 50 cm ou plus, l'année 2009 se situe également en troisième position, en Engadine derrière les années 1951 et 1960, et sur la façade sud des Alpes derrière les années 1960 et 1951. A basse altitude, l'hiver 2009 n'était pas exceptionnel sur la crête principale des Alpes et au sud de celle-ci.

La station Saas Fee, VS, 1790 m (cf. figure 9), affiche une évolution des hauteurs de neige pratiquement en permanence au-dessus des valeurs moyennes. De décembre 2008 à mars 2009, elle a enregistré chaque mois pendant une brève période de nouvelles valeurs quotidiennes maximales de hauteurs de neige. Pendant cette période, l'enneigement était généralement proche du maximum journalier. Pendant le premier tiers du mois d'avril, la hauteur de neige a rapidement diminué en raison du temps doux avec peu de précipitations. Les chutes de neige les plus importantes ont été mesurées les 05 et 06.03.2009 avec 71 cm en deux jours. De telles chutes de neige ne se produisent à Saas Fee en moyenne qu'une fois tous les deux à trois ans.

Les hauteurs de neige ont évolué de manière similaire à Splügen, GR, 1457 m (cf. figure 10). Ici aussi, il s'agit d'une station qui ne se situe pas sur le versant sud des Alpes mais qui est fortement influencée par la météo du sud. À la différence de Saas Fee, VS, 1790 m, à Splügen, les maxima journaliers des mois de février, mars et avril sont nettement supérieurs aux hauteurs de neige de l'hiver 2009. C'est plus particulièrement en décembre que les hauteurs de neige étaient toutefois proches du maximum journalier mesuré jusqu'à ce jour. A Splügen également, des maxima journaliers de hauteur de neige enregistrés sur de nombreuses années ont été battus pendant une brève période. Des chutes de neige significatives ont eu lieu du 22 au 24.11.2008 avec 63 cm en trois jours, du 30.11.2008 au 02.12.2008 avec 76 cm en trois jours, du 11 au 13.12.2008 avec 74 cm en trois jours et du 06 au 08.02.2009 avec 91 cm en trois jours. Ce dernier épisode de chutes de neige est un phénomène qui a une durée de récurrence d'environ cinq ans.

Principales périodes de précipitations ¶

Périodes de précipitations ayant une importante particulière pour la situation neigeuse et avalancheuse au cours de l'hiver 2009:

- Du 28 au 31.10.2008: Une situation de courants opposés a apporté des chutes de neige intensives dont le centre se situait dans la région du Gothard où l'on a enregistré parfois plus de 120 cm de neige. Dans l'est de l'Oberland bernois, en Suisse centrale, dans le Haut-Valais et sur la crête principale des Alpes depuis le col de la Furka jusque dans la vallée de Münster et au sud de ces régions, on a enregistré sur une grande partie du territoire de 50 à 80 cm de neige. Dans les autres régions, les quantités de neige variaient généralement entre 20 et 50 cm. La limite des chutes de neige était descendue dans le nord de 1500 m jusque dans les bas-fonds et dans le sud de plus de 2000 m à en dessous de 1000 m.

- Du 01 au 06.11.2008: Sur La crête principale des Alpes depuis le Grand-Saint-Bernard jusqu'en Haute-Engadine et au sud de ces régions, une situation de barrage météorologique côté sud a apporté sur une grande partie du territoire de 60 à 100 cm de neige, et localement même davantage. Les quantités de neige fraîche diminuaient rapidement à mesure que l'on se dirigeait vers le nord. Au nord de l'axe Rhône-Rhin, on enregistrait généralement moins de 10 cm de neige. Pendant les précipitations les plus intensives, la limite des chutes de neige se situait au-dessus de 2000 m, de sorte que l'ensemble des précipitations n'était tombé sous forme de neige qu'au-dessus de 2500 m environ.

- Du 21 au 25.11.2008: Au cours de la première situation marquée de barrage météorologique côté nord de cet hiver, quelque 100 cm de neige – et localement même davantage – sont tombés sur le versant nord des Alpes depuis l'est de l'Oberland bernois jusque dans le Liechtenstein ainsi que dans le nord des Grisons. Les quantités de précipitations diminuaient continuellement à mesure que l'on se dirigeait vers le sud. Sur le versant sud des Alpes, il n'y a eu que quelques centimètres de neige.

- Du 29.11.2008 au 02.12.2008: Depuis le nord du Tessin jusque dans le Valle Bregaglia et en Haute-Engadine en passant par la partie supérieure du Valle Calanca et le Misox, une situation de barrage météorologique côté sud a apporté de 80 à 120 cm de neige au-dessus de 1000 m environ. Directement dans les régions avoisinantes au nord ainsi que sur le reste du versant sud des Alpes, l'apport de neige était de 50 à 80 cm. Les quantités de précipitations diminuaient continuellement à mesure que l'on se dirigeait vers le nord et l'ouest. Sur le versant nord des Alpes et en Valais sans la région du Simplon et sans la vallée de Conches, l'apport de neige était inférieur à 20 cm sur une grande partie du territoire.

- Du 04 au 06.12.2008: Dans le nord du Bas-Valais et dans sa partie la plus occidentale, une des rares situations météorologiques avec des vents de secteur ouest à sud-ouest de cet hiver, a apporté quelque 100 cm de neige. Dans le reste du Valais et sur le versant nord des Alpes, l'apport de neige était de 30 à 50 cm, et même plus dans l'extrême l'ouest. Dans les Grisons et dans le sud, il n'y a eu que quelques centimètres de neige. La limite des chutes de neige se situait aux alentours de 1000 m.

- Du 09 au 11.12.2008: Une dépression accompagnée d'une perturbation a traversé les Alpes depuis le nord-ouest en direction du nord de l'Italie apportant des chutes de neige parfois intensives. Sur la crête principale des Alpes depuis la région du Simplon jusqu'à la Bernina ainsi qu'au sud de ces régions, on enregistrait de 50 à 80 cm, et localement jusqu'à 100 cm de neige. Depuis les vallées de la Viège jusque dans la vallée de Münster en passant par la vallée de Conches, la région du Grimsel et le centre des Grisons, l'apport de neige était de 30 à 50 cm; plus au nord et à l'ouest, il était de maximum 30 cm. La neige était tombée jusqu'à basse altitude.

- Du 14 au 16.12.2008: De 80 à 130 cm de neige supplémentaire sont tombés dans la région du Simplon. La situation de barrage météorologique côté sud a également apporté de 50 à 80 cm de neige dans les régions allant des vallées supérieures de la Viège jusque dans les vallées supérieures de la Maggia en passant par le sud de la vallée de Conches. Dans les vallées inférieures de la Viège, dans le nord de la vallée de Conches et dans le reste du Tessin, on a enregistré de 30 à 50 cm de neige; et dans les autres régions, l'apport de neige était plus faible. La limite des chutes de neige se situait en dessous de 1000 m.

- Du 19 au 21.12.2008: Sur le côté est d'une zone de haute pression, de l'air doux et humide s'est accumulé sur l'est du versant nord des Alpes. De 30 à 60 cm de neige sont tombés dans cette partie du pays ainsi que dans le nord des Grisons. Les quantités de neige fraîche diminuaient à mesure que l'on se dirigeait vers l'ouest et le sud. La limite des chutes de neige était montée temporairement jusqu'au-dessus de 2000 m, de sorte qu'une croûte parfois très dure a pu se former à la surface neigeuse tout particulièrement dans les principales régions touchées par les précipitations.

- Du 18 au 21.01.2009: Une situation météorologique avec des vents de secteur ouest à sud-ouest a apporté dans l'extrême ouest, dans certaines parties des Alpes uranaises et glaronnaises ainsi que sur la crête principale des Alpes en Engadine et dans les régions situées plus au sud, quelque 50 à 60 cm de neige. Ailleurs, on enregistrait de 40 à 50 cm de neige sur une grande partie du territoire du versant nord des Alpes et dans les Grisons, et de 20 à 40 cm de neige dans le Tessin et dans le sud du Valais. Pendant cet épisode de précipitations, la limite des chutes de neige était descendue de 1800 m environ jusqu'à basse altitude.

- Du 23 au 24.01.2009: En l'espace de quelques heures, près de 30 à 50 cm de neige sont tombés jusqu'à basse altitude dans les régions allant du Bas-Valais jusque dans la vallée de Conches, dans une situation météorologique avec des vents de secteur ouest à sud-ouest. Au cours de la même période, il a plu parfois intensivement jusqu'à 2000 m environ sur l'ouest du versant nord des Alpes. Etant donné que la limite des chutes de neige était élevée, on a mesuré beaucoup moins de neige fraîche aux stations avec observateur. A l'exception du nord des Préalpes et de l'extrême sud, où il n'avait pratiquement pas neigé, on a relevé sur une grande partie du territoire de 20 à 30 cm de neige fraîche.

- Du 01 au 02.02.2009: Sur la crête principale des Alpes depuis la région du Simplon jusque dans la région de la Bernina ainsi que plus au sud, une situation météorologique avec des vents de secteur sud-ouest a apporté sur une grande partie du territoire de 20 à 40 cm de neige. Dans la région du Simplon proprement dite ainsi que dans l'ouest du Tessin, on enregistrait même jusqu'à 60 cm de neige fraîche. La limite des chutes de neige se situait en dessous de 1000 m.

- Du 05 au 07.02.2009: Dans les vallées de la Maggia et dans le Val Bedretto, une situation météorologique avec des vents de secteur sud-ouest à sud a apporté plus de 100 cm de neige (cf. photo 11). Dans la région du Simplon, sur le centre de la crête principale des Alpes, dans le reste du Tessin, en Haute-Engadine, dans le Valle Bregaglia et dans la vallée de Poschiavo, on enregistrait de 60 à 100 cm de neige fraîche. Les quantités de précipitations diminuaient continuellement à mesure que l'on se dirigeait vers le nord et surtout vers l'est. Sur l'est du versant nord des Alpes, la quantité de neige fraîche était la plus faible avec environ 10 cm. Il avait neigé jusqu'à basse altitude.

- Du 10 au 13.02.2009: Sur le versant nord des Alpes depuis l'Oberland bernois jusque dans la région de l'Alpstein, une situation de barrage météorologique côté nord a apporté de 50 à 80 cm, et localement même davantage. Dans les autres régions au nord de l'axe Rhône-Rhin, dans l'ouest du Bas-Valais et dans le Prättigau, on relevait sur une grande partie du territoire de 30 à 50 cm. Les quantités de précipitations diminuaient à mesure que l'on se dirigeait vers le sud-est. Dans le sud du Tessin, en Haute-Engadine et dans les vallées du sud des Grisons, le temps était resté pratiquement sec. La neige était tombée jusque dans les bas-fonds.

- Du 16 au 18.02.2009: Sur le versant nord des Alpes depuis l'Oberland bernois jusque dans le Liechtenstein ainsi que dans le nord des Grisons, les précipitations ont apporté de 40 à 60 cm de neige avec des vents de secteur nord. Dans les régions avoisinantes au sud, dans l'extrême ouest, dans le Jura et dans le Bas-Valais, on mesurait encore de 20 à 40 cm de neige fraîche, tandis que plus au sud, l'apport de neige était plus faible. La neige était tombée jusqu'à basse altitude.

- Du 21 au 24.02.2009: Sur le centre et l'est du versant nord des Alpes, une situation de barrage météorologique côté nord a apporté de 40 à 60 cm de neige supplémentaire. Les quantités de précipitations diminuaient continuellement à mesure que l'on se dirigeait vers l'ouest et elles atteignaient encore de 10 à 20 cm sur l'ouest du versant nord des Alpes. Les quantités de neige fraîche diminuaient rapidement à mesure que l'on se dirigeait vers le sud-est. Dans l'extrême sud, le temps était resté sec. La neige était tombée jusqu'à basse altitude.

- Du 04 au 07.03.2009: Une situation de barrage météorologique côté sud suivie par une autre côté nord ont apporté les quantités suivantes de neige: Dans la région du Simplon, dans le Val Bedretto et dans les vallées supérieures de la Maggia, plus de 80 cm; dans l'Oberland bernois, dans la Suisse centrale, sur le reste de la crête principale des Alpes depuis le Cervin jusque dans la région de la Bernina et au sud de ces régions, de 50 à 80 cm; ailleurs, sur une grande partie du territoire, de 25 à 50 cm (y compris le Jura). La neige fraîche était la moins abondante dans le nord des Grisons, en Basse-Engadine et dans la vallée de Münster avec de 10 à 25 cm. La limite des chutes de neige se situait aux alentours de 1000 m.

- Du 09 au 12.03.2009: Sur la crête nord des Alpes, dans le centre du Bas-Valais ainsi que dans le nord des Grisons, une situation météorologique avec des vents de secteur nord-ouest a apporté au-dessus de 1500 m environ de 50 à 75 cm, et localement jusqu'à 100 cm de neige. Dans les autres régions, on a enregistré sur une grande partie du territoire de 25 à 50 cm de neige, et dans le sud nettement moins.

- Du 24 au 26.03.2009: Au nord de l'axe Rhône-Rhin ainsi que dans le nord des Grisons, une situation de barrage météorologique côté nord à nord-ouest a apporté sur une grande partie du territoire de 50 à 100 cm de neige, et même davantage dans les Alpes glaronnaises. Dans les régions avoisinantes au sud et dans le reste du Valais, on enregistrait encore de 25 à 50 cm de neige. Ce n'est que dans le centre et le sud du Tessin, qu'il n'avait pratiquement pas neigé. La limite des chutes de neige se situait en dessous de 1000 m.

- Du 28 au 30.03.2009: Sur le centre du versant sud des Alpes, dans la région de la Bernina, dans le Valle Bregaglia et dans la vallée de Poschiavo, une situation de barrage météorologique côté sud-ouest a apporté au-dessus de 1800 m environ de 40 à 60 cm de neige, et localement même davantage. Les quantités de précipitations diminuaient rapidement à mesure que l'on se dirigeait vers le nord.

- Du 01 au 04.04.2009: Dans les hautes montagnes proches de la frontière entre Monte Rosa et la région du Simplon, une situation de barrage météorologique côté sud-est a apporté localement quelque 40 à 60 cm de neige. La limite des chutes de neige se situait aux alentours de 2000 m.

- Du 15 au 21.04.2009: Du 15 au 17 avril, une situation de barrage météorologique côté sud a apporté sur la crête principale des Alpes depuis la vallée de la Saas jusqu'à la Bernina et dans les régions situées plus au sud de 30 à 60 cm de neige, et jusqu'à 80 cm dans la région du Simplon et dans les vallées de la Maggia. Ce n'est qu'au-dessus de 2200 m environ que l'ensemble des précipitations était tombé sous forme de neige. Du 18 au 20 avril, quelque 30 à 60 cm supplémentaires de neige sont tombés dans les hautes montagnes proches de la frontière entre Monte Rosa et la région du Simplon.

- Du 26 au 30.04.2009: Depuis les vallées supérieures de la Viège jusque dans le Val Bedretto et dans les vallées de la Maggia en passant par la région du Simplon, la vallée de Conches et la vallée d'Urseren, une situation de barrage météorologique côté sud à sud-est a apporté sur une grande partie du territoire de 150 à 200 cm de neige, et localement même davantage. Sur le reste de la partie valaisanne de la crête principale des Alpes, dans le reste du Haut-Valais, dans la région du Grimsel, dans le reste de la région du Gothard, dans le reste du Tessin, en Haute-Engadine, dans le Valle Bregaglia et dans la vallée de Poschiavo, on enregistrait de 100 à 150 cm de neige fraîche. Plus au nord, les quantités de précipitations diminuaient continuellement. Depuis le nord des Préalpes jusque dans la vallée de Samnaun en passant par le Prättigau, on mesurait encore jusqu'à 25 cm de neige fraîche. Pendant les précipitations les plus abondantes, la limite des chutes de neige se situait entre 1300 et 1900 m.

Teneur en eau du manteau neigeux ¶

Aux stations d'observation du SLF au-dessus de 1200 m environ, où la teneur en eau a été mesurée pour l'ensemble du manteau neigeux, on a enregistré pratiquement sans exception des valeurs maximales supérieures à la moyenne. En dessous de 1800 m, les maxima de teneur en eau de cet hiver étaient nettement plus élevés que la moyenne si on les compare aux données relevées au-dessus de 1800 m. Le moment de la mesure de la teneur maximale en eau au cours de l'hiver 2009 ne dépendait pratiquement pas de l'altitude. La plupart des maxima de teneur en eau ont été mesurés au mois de mars.

Aux stations au-dessus de 1800 m, la plupart des maxima de teneur en eau ont été mesurés fin mars, ce qui est assez tôt pour ces altitudes. Cette date plutôt précoce s'explique par le fait que sur une grande partie du territoire, il y a eu peu de précipitations en avril et que ce mois était très chaud. Aux stations d'observation 5WJ (Weissfluhjoch, GR, 2540 m), 4KU (Kühboden, VS, 2210 m) et 6RO (Robiei, TI, 1890 m) du SLF, les maxima de teneur en eau n'ont été mesurés qu'à la fin du mois d'avril. À la station 5WJ, la valeur maximale de 103 % ne dépassait que de très peu la moyenne pluriannuelle des maxima. À la station 6RO, en revanche, la valeur maximale de cette année correspondait à 162 % de la moyenne pluriannuelle des maxima. En moyenne, les maxima de teneur en eau atteignaient 129 % (soit un écart standard de 20 %) de la valeur moyenne pluriannuelle des maxima.

Aux stations comprises entre 1500 et 1800 m, la teneur en eau maximale a été relevée entre la mi-mars et la fin mars. A la station 5BI (Bivio, GR, 1770 m), la valeur maximale de cet hiver présentait le plus fort dépassement par rapport à la moyenne pluriannuelle des maxima de teneur en eau à cette altitude avec 186 %. En moyenne, les maxima de teneur en eau correspondaient à 143 % de la moyenne pluriannuelle des maxima (soit un écart standard de 20 %). Aux stations comprises entre 1000 m et 1500 m, la plupart des maxima de teneur en eau ont été relevés à la mi-mars ou à la fin mars, ce qui est plutôt tard pour cette altitude. L'absence de période marquée de temps chaud et de chutes de pluie significatives au-dessus de 1000 m pendant cet hiver explique ce relevé plutôt tardif des maxima. À la station 7ST (St. Maria, GR, 1418 m), la teneur en eau maximale a été mesurée dès la mi-février, et à la station 5KK (Klosters, GR, 1200 m) fin février. À la station 5SP (Splügen, GR, 1457 m), la teneur en eau maximale de cet hiver atteignait 188 % de la valeur moyenne des maxima relevés sur une période de 45 années. En moyenne, les maxima de teneur en eau atteignaient 146 % (soit un écart standard de 35 %) de la moyenne pluriannuelle des maxima.

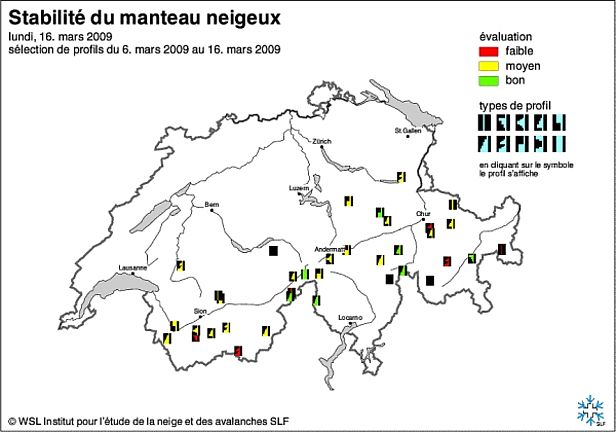

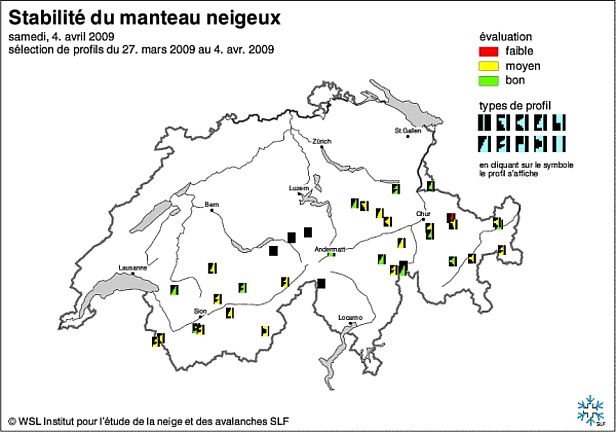

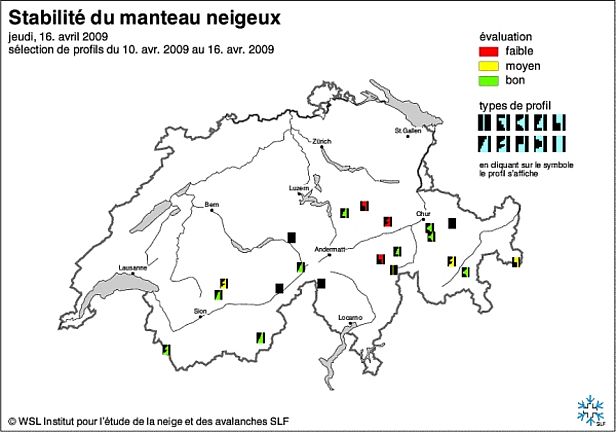

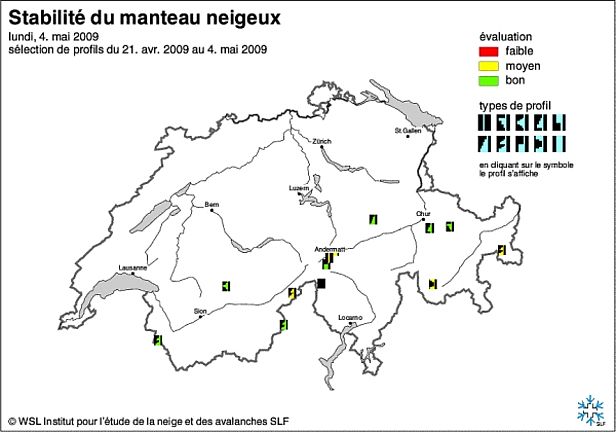

Evolution de la stabilité du manteau neigeux ¶

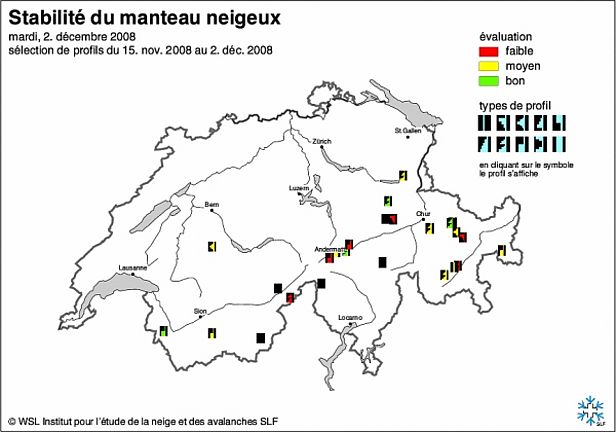

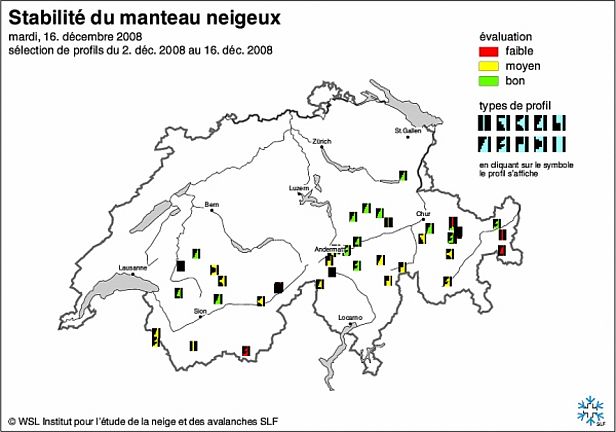

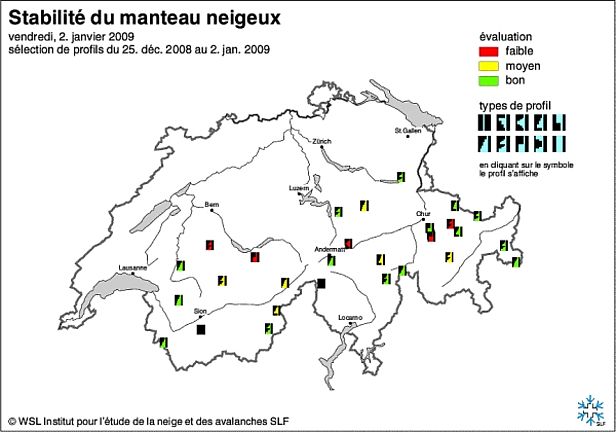

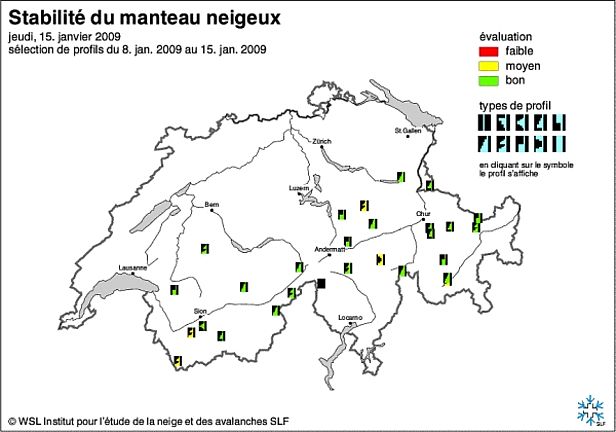

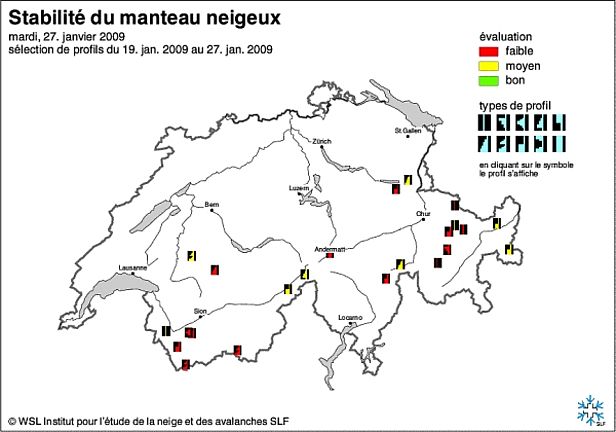

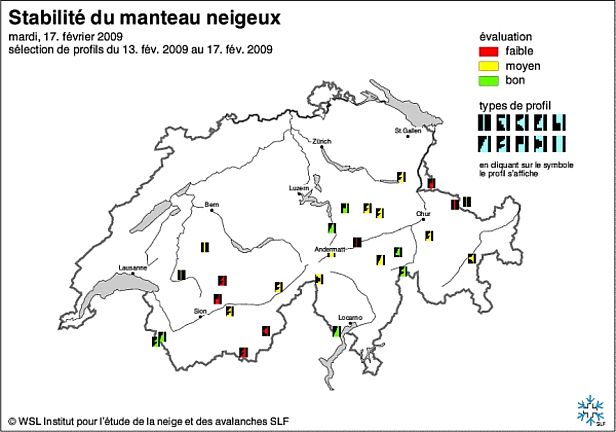

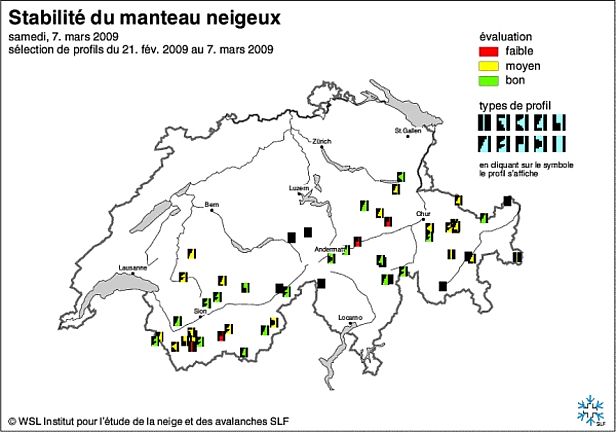

Les cartes suivantes de stabilité du manteau neigeux présentent les résultats de nombreuses analyses de stabilité du manteau neigeux dans les Alpes suisses. Ces profils d'enneigement ont été évalués selon des critères uniformes et classés en trois catégories représentées sur les cartes par des symboles verts (bonne stabilité), jaunes (stabilité moyenne) et rouges (faible stabilité). Pratiquement tous les profils d'enneigement avec test du bloc de glissement ont été relevés sur des pentes ayant une déclivité de 30 à 40°.

Outre les profils, l'évaluation de la stabilité du manteau neigeux comprend également d'autres informations fournies par les observateurs sur le manteau neigeux, sur les départs d'avalanches, etc.

Deux cartes sont reproduites et décrites pour chaque mois, une au début du mois et une en milieu de mois.

Début décembre (cf. figure 12), les couches de neige de deux épisodes avec d'importantes chutes de neige de la fin novembre recouvraient, sur une grande partie du territoire, un fondement fragile du manteau de neige ancienne. La constitution du manteau neigeux était plutôt fragile. Les blocs de glissement pouvaient se décrocher sur ce fondement. Dans la plupart des cas, les avalanches entraînaient tout le manteau neigeux.

A la mi-décembre (cf. figure 13), la constitution du manteau neigeux au nord de l'axe Rhône-Rhin était généralement bonne. Au sud de cet axe, une instabilité temporaire du manteau neigeux était surtout due aux fortes chutes de neige.

Début janvier (cf. figure 14), le manteau neigeux était le plus stable sur le versant sud des Alpes où la neige était abondante. Sur le versant nord des Alpes, sur la crête principale des Alpes et d'une manière générale dans le voisinage des cols, le manteau neigeux était fortement marqué par l'influence du vent et il était généralement dur. Il ne renfermait pas de couches fragiles marquées. On rencontrait plus fréquemment des couches intermédiaires ou des couches de base plus molles dans les régions intra-alpines et, d'une manière générale, dans les zones faiblement enneigées. Dans les profils classés comme fragiles, les instabilités se situaient surtout dans les couches superficielles de neige soufflée.

A la mi-janvier (cf. figure 15), la constitution du manteau neigeux était généralement bonne. Sur le versant sud des Alpes où la neige était abondante, le manteau neigeux était bien consolidé et généralement stable. La longue période du temps anticyclonique a donné lieu à une forte métamorphose constructive des couches superficielles de neige. Aux endroits faiblement enneigés ainsi que dans les régions intra-alpines, cela concernait de plus en plus l'ensemble du manteau neigeux. Ces couches ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux ne favorisaient guère la propagation des ruptures, mais elles constituaient une mauvaise base pour les chutes de neige à venir. Sur le versant nord des Alpes, il y avait également entre les couches molles ayant subi une métamorphose constructive des croûtes formées par le vent et des croûtes de regel dues aux chutes de pluie intervenues entre le 20.12.2008 et le 24.01.2009.

Les chutes de neige intervenues entre le 18 et le 24.01.2009, sur les couches superficielles de neige ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux ont donné lieu temporairement, sur une grande partie du territoire, à une mauvaise constitution du manteau neigeux. La neige fraîche et la neige soufflée se liaient mal au manteau de neige ancienne. Début février également (cf. figure 16), les couches ayant subi une métamorphose constructive ont permis le déclenchement d'avalanches parfois de grande ampleur à un niveau assez bas dans le manteau neigeux. Sur le versant sud des Alpes, le manteau neigeux présentait toujours une constitution favorable, à part des instabilités superficielles.

A la mi-février (cf. figure 17), le manteau neigeux présentait une consolidation moyenne à bonne dans l'ouest du Bas-Valais, sur le centre et l'est du versant nord des Alpes et en Haute-Engadine et était généralement bien consolidé sur le versant sud des Alpes. Dans les autres régions, les tests de stabilité du manteau neigeux donnaient toujours lieu au décrochement des blocs de glissement dans les couches fragiles profondes ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux. Ces couches fragiles étaient souvent la cause de déclenchements d'avalanches.

Fin février, une période marquée de temps chaud a donné lieu aux altitudes moyennes à élevées (indépendamment de l'exposition) à une première humidification du manteau neigeux. C'est ainsi que début mars (cf. figure 18), il était entièrement humidifié sur les plans horizontaux jusqu'à environ 1300 m. Ce début de modification a fragilisé le manteau neigeux, de sorte que sur les pentes raides exposées au sud il y a eu de premières avalanches de neige mouillée en dessous de 2400 m environ. Dans les zones à l'ombre, le manteau neigeux était resté sec. Sauf sur le versant sud des Alpes, les couches intermédiaires ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux formaient comme auparavant d'éventuelles couches fragiles responsables du déclenchement d'avalanches. Ces couches fragiles étaient particulièrement marquées dans le centre du Valais, dans le centre des Grisons, en Basse-Engadine et dans la vallée de Münster.

L'humidification du manteau neigeux s'est poursuivie de sorte que, sur les plans horizontaux, le manteau neigeux était isotherme zéro degré à la mi-mars (cf. figure 19), dans l'ouest et le sud en dessous de 1600 m environ, et dans l'est en dessous de 1400 m environ. Le manteau neigeux était généralement modérément consolidé sauf sur le versant sud des Alpes. Les instabilités se manifestaient surtout dans les couches proches de la surface. Lors des tests de stabilité du manteau neigeux, des surcharges relativement importantes provoquaient également des ruptures partielles dans les couches profondes du manteau neigeux.

Début avril (cf. figure 20), le manteau neigeux était humidifié sur les plans horizontaux en dessous de 1700 m environ sur le centre et l'est du versant nord des Alpes et en dessous de 1900 m environ dans les autres régions. Sur une grande partie du territoire, le manteau neigeux était modérément à bien consolidé sur le versant sud des Alpes et généralement bien consolidé en Haute-Engadine. Dans le sud du Valais, dans les parties centrales du centre des Grisons et en Basse-Engadine, les couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux étaient comme auparavant les plus marquées dans le manteau neigeux. En raison de la progression de l'humidification du manteau neigeux, ces couches ont été réactivées occasionnant parfois de grandes avalanches.

A la mi-avril (cf. figure 21), l'humidification du manteau neigeux sur les plans horizontaux est montée jusqu'à une altitude d'environ 2500 m, ce qui a également entraîné une fragilisation du manteau neigeux. Les couches proches du sol et faiblement consolidées étaient toujours la cause d'avalanches relativement grandes de neige mouillée.

Début mai (cf. figure 22), la constitution du manteau neigeux était modérée à bonne sur une grande partie du territoire. Son humidification progressait également aux altitudes élevées dans les hautes Alpes. En dessous de 2500 m environ, le manteau neigeux avait déjà subi plusieurs cycles de temps chaud, de sorte que l'activité avalancheuse avait plutôt tendance à diminuer. Ce n'est que vers la mi-mai qu'une nouvelle vague de temps chaud, qui touchait également de plus en plus les altitudes relativement élevées et les expositions côté nord, a donné lieu une fois de plus à une activité accrue d'avalanches de neige mouillée.

Activité avalancheuse ¶

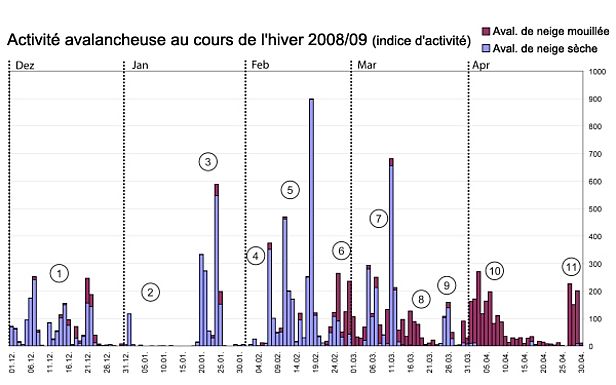

L'indice d'activité avalancheuse doit être interprété avec les réserves suivantes: On ne fait pas de distinction entre les avalanches spontanées et les avalanches déclenchées artificiellement. De plus, l'indice de l'activité avalancheuse dépend des conditions de visibilité au moment de l'observation, de la précision des relevés et de l'évaluation individuelle des observateurs. Par ailleurs, il n'y a pas de différenciation régionale. Sur l'ensemble du territoire des Alpes suisses, il est cependant possible de distinguer clairement les phases d'activité avalancheuse accrue des phases sans activité avalancheuse ou avec une faible activité avalancheuse, de sorte que l'indice de l'activité avalancheuse convient très bien pour donner une vue d'ensemble. Les premier et dernier mois de l'hiver – novembre et mai – ne sont pas représentés dans l'indice d'activité avalancheuse parce que la densité des observations au cours de ces mois varie fortement, ce qui donne lieu à des imprécisions supplémentaires. La valeur la plus élevée (environ 2200) depuis le début de l'exploitation des données fournies sur les avalanches a été enregistrée le 09.03.2006, et est deux fois plus élevée que la valeur maximale au cours de cet hiver. Les conditions ayant donné lieu à une telle valeur maximale sont de nombreux départs de grandes avalanches sur la plus grande partie du territoire des Alpes suisses.

Cycles d'avalanches remarquables ¶

Les avalanches dépendent de plusieurs facteurs: stabilité du manteau neigeux qui varie au fil du temps, neige fraîche, vent, fluctuations de température, surcharge exercée sur le manteau neigeux par exemple par des personnes ou des opérations de minage, etc. Cela se traduit par des variations de l'activité avalancheuse d'un jour à l'autre comme le montre clairement la figure 23. Les périodes les plus remarquables à cet égard de l'hiver 2008/09 ont été numérotées et décrites ci-après.

Novembre 2008: Des chutes de neige répétées et importantes sur la façade sud des Alpes et la situation intensive de barrage météorologique côté nord sont à l'origine, dès novembre 2008, de hauteurs de neige considérables. Le manteau neigeux présentait différentes couches et des couches fragiles correspondantes. C'est la raison pour laquelle les adeptes des sports de neige ont déjà déclenché des avalanches de neige sèche à la fin du mois de novembre. Les importantes quantités de neige qui s'étaient déposées sur une grande partie du territoire sur un sol non gelé ont donné lieu à une activité accrue d'avalanches de glissement.

1: Du 01 au 20.12.2008, un temps variable avec différentes périodes de chutes de neige (essentiellement sur le versant sud des Alpes) a donné lieu dans certaines régions à un fort danger d'avalanche (cf. figure 27). C'est surtout dans les régions du sud touchées par les précipitations les plus abondantes que de grandes avalanches se sont déclenchées. Des voies des communications ont été ensevelies (p. ex. dans le Binntal et sur la route de l'Ofenpass). Il y a également eu de nombreuses avalanches déclenchées par des personnes. A cet égard, il s'agissait dans la plupart des cas d'avalanches provenant de couches superficielles de neige soufflée. Dans certains cas, les avalanches pouvaient cependant aussi s'étendre jusqu'au sol. Peu avant Noël 2008, la neige fraîche, le vent soufflant en tempête et la pluie étaient à l'origine d'une activité avalancheuse accrue dans le nord. Outre les avalanches de plaque de neige sèche, on a également observé des avalanches de neige mixte ainsi qu'une activité accrue d'avalanches de glissement à cause de la pluie.

2: Depuis peu avant Noël 2008 jusqu'au 18.01.2009, la situation avalancheuse était généralement favorable. Par conséquent, on n'a pratiquement pas observé d'avalanches. Au début, c'était surtout le vent dans certaines régions et, au nouvel an, les chutes de neige touchant essentiellement l'ouest et le Jura qui ont donné lieu à une certaine activité avalancheuse. Le temps anticyclonique calme et souvent ensoleillé du mois de janvier a eu une influence positive sur le manteau neigeux, de sorte que les ruptures ne pouvaient plus guère se propager dans le manteau neigeux.

3: A partir du 18.01.2009, les couches superficielles de neige ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sur une grande partie du territoire ont d'abord été transportées par le vent et ensuite recouvertes de neige fraîche. Le danger d'avalanche et par conséquent également le nombre d'avalanches ont augmenté brusquement à partir du 20.01.2009. Les nouvelles accumulations de neige soufflée se sont décrochées en partie superficiellement, mais souvent tout le manteau neigeux a été entraîné. Localement, on a également observé de grandes avalanches. Ce sont surtout les couches de neige ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux provenant de la période de beau temps des deux premiers tiers du mois de janvier qui ont joué le rôle de couches fragiles.

4: Du 26 janvier au 06.02.2009, on n'a observé que très peu d'avalanches. A première vue, cela s'expliquait par une diminution rapide du danger d'avalanche. En réalité, la diminution du danger d'avalanche n'a progressé que lentement. Les zones de transition fragiles entre les couches à une relativement grande profondeur du manteau neigeux ainsi que les épaisses couches ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux constituent généralement pendant longtemps des couches fragiles. De nombreux messages de cette période signalant des bruits sourds indiquaient que la constitution du manteau neigeux était plutôt fragile. Elle était nettement plus favorable dans les régions de hors-piste (en terrain fréquemment emprunté), car dans ces régions, le manteau neigeux était fortement perturbé par les fréquents passages d'adeptes des sports d'hiver après la longue période de beau temps.

5: Chutes de neige intensives et abondantes dans le sud à partir du 07.02.2009 donnant lieu à une situation avalancheuse très délicate avec de nombreuses grandes avalanches (cf. photo 24). Etant donné que l'activité principale était observée dans l'espace limité du versant sud des Alpes, l'apogée de l'indice d'activité avalancheuse enregistré le 07.02.2009 était plutôt faible. Plusieurs routes ont été ensevelies dont la A13 près de Mesocco, GR. Par la suite, des chutes de neige accompagnées de vent soufflant parfois en tempête ont donné lieu également dans le nord à diverses reprises à une activité avalancheuse très élevée. Par ailleurs, les températures les plus basses de l'hiver ont été enregistrées à la mi-février, de sorte que le danger d'avalanche n'a diminué que très lentement. La journée présentant l'activité avalancheuse la plus élevée observée cet hiver était le 18.02.2009 où on a observé dans toutes les régions, à l'exclusion du centre du versant sud des Alpes, des avalanches parfois de grande ampleur. Sauf dans le sud, où la constitution du manteau neigeux était assez favorable, les avalanches ont pu entraîner des couches de neige plus anciennes et plus profondes et parfois même l'ensemble du manteau neigeux. Comme auparavant, on a observé localement des avalanches de glissement. Cette période a duré jusqu'au 24.02.2009.

4: Vom 26.01. bis zum 06.02.2009 wurden nur sehr wenige Lawinen beobachtet. Dies lässt auf den ersten Blick auf eine rasche Abnahme der Lawinengefahr schliessen. In Wirklichkeit ist aber davon auszugehen, dass die Abnahme der Lawinengefahr nur langsam vor sich ging. Schwache Schichtübergänge tief in der Schneedecke und mächtige, kantig aufgebaute Schichten bleiben meist lange als Schwachschichten erhalten. Zahlreiche Meldungen von Wummgeräuschen aus dieser Zeit deuten auf den eher schwachen Schneedeckenaufbau hin. Deutlich günstiger präsentierte sich die Schneedecke in den Variantengebieten (häufig befahrenes Gelände), da dort nach der langen Schönwetterperiode die Schneedecke durch die häufige Befahrung stark gestört war.

5: Intensive und ergiebige Schneefälle im Süden führten ab dem 07.02.2009 dort zu einer sehr heiklen Lawinensituation mit zahlreichen grossen Lawinen (vgl. Abbildung 24). Da die Hauptaktivität im räumlich eingeschränkten Gebiet des Alpensüdhanges beobachtet wurde, ist die Spitze vom 07.02.2009 im Lawinenaktivitätsindex eher klein. Etliche Strassen wurden verschüttet, darunter auch die A13 bei Mesocco, GR. Später sorgten Schneefälle begleitet von teils stürmischen Winden auch im Norden wiederholt für eine sehr hohe Lawinenaktivität. Daneben wurden Mitte Februar auch die kältesten Temperaturen des Winters registriert, wodurch die Lawinengefahr nur sehr langsam abnahm. Spitzentag des Winters in Sachen beobachteter Lawinenaktivität ist der 18.02.2009. An diesem Tag wurden ausser am zentralen Alpensüdhang in allen Gebieten teils grosse Lawinen beobachtet. Ausser im Süden, wo der Schneedeckenaufbau recht günstig war, konnten Lawinen tieferliegende, ältere Schneeschichten, teils sogar die gesamte Schneedecke mitreissen. Nach wie vor wurden vereinzelte Gleitschneelawinen beobachtet. Diese Periode dauerte bis zum 24.02.2009.

6: En raison du fort réchauffement, l'activité d'avalanches de neige mouillée et de neige mixte était accrue à la fin du mois de février et au début du mois de mars 2009. Le nombre d'avalanches de glissement observées avait également augmenté temporairement.

7: Du 04 au 12.03.2009, il y a eu dans toutes les régions d'abondantes chutes de neige accompagnées de vents soufflant parfois en tempête. Alors que sur le versant sud des Alpes, l'activité avalancheuse diminuait rapidement après les chutes de neige, une activité avalancheuse élevée a persisté tout particulièrement dans les régions intra-alpines et, à cause de nouvelles chutes de neige, dans le nord. Plus particulièrement dans les régions intra-alpines, des ruptures se sont constamment produites dans le manteau de neige ancienne, tandis que dans le nord, ce sont uniquement les couches de neige fraîche et de neige soufflée qui se sont décrochées dans la plupart des cas. Étant donné que celles-ci étaient très épaisses, les avalanches pouvaient également atteindre une grande ampleur.

8: Du 13 au 23.03.2009, il y a eu après la fin février 2009, pour la deuxième fois au cours de cet hiver, des conditions printanières. En plus de nombreuses avalanches de neige mouillée, on observait également une activité accrue d'avalanches de glissement. Des avalanches de plaque de neige sèche ont également été déclenchées ci et là par des adeptes des sports de neige. A partir du 20.03.2009, il n'y a eu que peu d'avalanches de neige mouillée en raison du nouveau refroidissement du temps.

9: Du 24 au 30.03.2009, des chutes de neige parfois importantes ont donné lieu à une activité avalancheuse temporairement accrue d'abord dans le nord, puis plus tard également dans le sud. La pluie tombée temporairement jusqu'à 1800 m d'altitude était également à l'origine d'avalanches de neige mouillée ou de neige mixte.

10: Du 31.03.2009 au 25.04.2009, le printemps a définitivement pris le relais. Une période marquée de temps chaud avec une première humidification du manteau neigeux sur les pentes à l'ombre à haute altitude avait pour conséquence un cycle d'avalanches de neige mouillée. On a observé de très nombreuses petites ou moyennes avalanches de neige mouillée et localement également de grande ampleur (cf. photo 25). Etant donné que l'isotherme zéro degré n'est pratiquement plus montée par la suite – ce qui aurait pu humidifier le manteau neigeux à des altitudes plus élevées et à d'autres expositions – l'activité avalancheuse a de nouveau diminué. Au cours de cette période, l'activité avalancheuse due à la neige fraîche (qui n'a pratiquement pas fait l'objet de relevés par les observateurs du SLF) était principalement liée aux chutes de neige survenues entre le 15 et le 21.04.2009, essentiellement depuis la région de Monte Rosa jusque dans les vallées supérieures de la Maggia en passant par la région du Simplon.

11: Du 26 au 30.04.2009, des chutes de neige particulièrement intensives dans le sud ont donné lieu à une activité avalancheuse accrue. Plus particulièrement sur le versant sud des Alpes (cf. photo 26), sur le centre de la crête principale des Alpes et dans la partie uranaise de la vallée de la Reuss, plusieurs avalanches sont descendues jusque dans les vallées. Ces avalanches se décrochaient dans la plupart des cas sous forme d'avalanches de plaque de neige sèche ou humide, mais entraînaient sur leur trajectoire de grande quantité de neige pour se déposer sous forme de neige mouillée dans le cône d'avalanche.

Mai: Après une période à l’activité avalancheuse assez faible au début du mois de mai, une poussée de chaleur était une nouvelle fois à l'origine, à partir du 08.05.2009, surtout au-dessus de 2500 m environ, d'une activité accrue d'avalanches de neige mouillée qui a persisté jusqu'à la mi-mai environ.

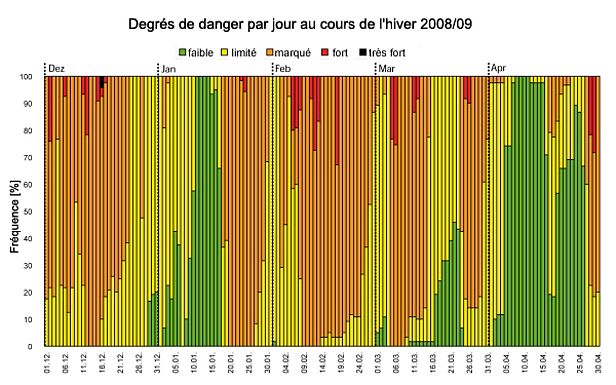

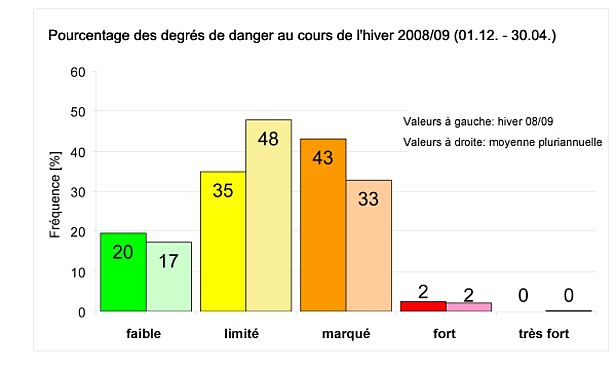

Degrés de danger ¶

Avec un total de 24 jours, le degré de „fort“ danger d'avalanche (degré 4) a été prévu pour six journées de plus qu'au cours de l'année précédente. Les barres rouges qui représentent ce degré de danger dans la figure 27 sont cependant toutes très courtes. Cela signifie que le degré de „fort“ danger d'avalanche (degré 4) n'a été prévu que pour des régions relativement petites. Ce n'est que le 18.02.2009, que le danger d'avalanche a été évalué au degré „fort“ (degré 4) dans plus de 30% des sous-régions. La courte barre noire du 16.12.2008, représente la région de la crête principale des Alpes allant du Cervin jusqu'au Blinnenhorn, où un „très fort“ danger d'avalanche (degré 5) avait été prévu pour cette journée. Comme les chutes de neige annoncées ne se sont pas produites, ce degré de danger n'a pas été atteint. Dès le matin du 16.12.2008, le danger d'avalanche a pu être ramené au degré „fort“ (degré 4) dans le bulletin d'avalanches régional.

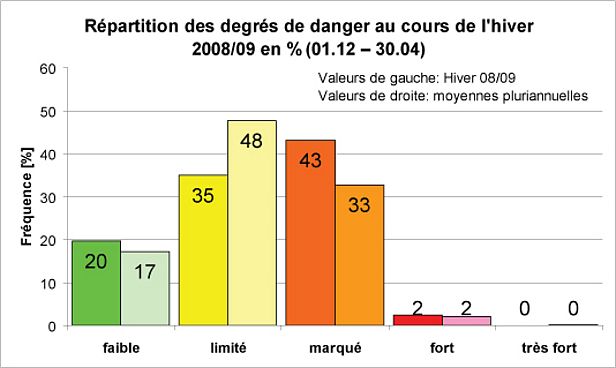

Ce qui frappe également est l'utilisation fréquente de degré de danger „marqué“ (degré 3), tout particulièrement en décembre 2008, et depuis le 18.01.2009 jusqu'à la mi-mars 2009. Ceci est lié aux situations météorologiques dynamiques et aux chutes de neige qui y étaient associées pendant ces périodes. Globalement, le degré de danger „marqué“ (degré 3) a été utilisé plus fréquemment que la moyenne, comme on peu également le voir dans la figure 28.

Une situation avalancheuse favorable avec un „faible“ danger d'avalanche (degré 1) et en partie un danger d'avalanche „limité“(degré 2) prévalait plus particulièrement entre Noël 2008 et le 18.01.2009, ainsi que pendant une brève période du dernier tiers du mois d'avril, et la plupart du temps en avril 2009. Au cours de la première période, les conditions favorables étaient dues surtout au manque de chutes de neige et à un temps anticyclonique souvent ensoleillé dans les montagnes. Dans les deux dernières périodes, il s'agissait de conditions printanières. On a alors souvent utilisé la double carte avec une évaluation du danger d'avalanche de neige sèche et une seconde carte avec l'évaluation du danger d'avalanches de neige mouillée en cours de journée. Dans ce cas, seule l'évaluation de la matinée – c'est-à-dire le degré de danger le plus faible – est reprise dans le graphique.

Au cours de l'hiver 2009, le degré de danger „marqué“ (degré 3) a été utilisé plus souvent que la moyenne (cf. également figure 29). Cette utilisation supérieure à la moyenne a lieu surtout au détriment du degré de danger „limité“ (degré 2), dont la fréquence d'utilisation est de 13 % inférieure à la moyenne pluriannuelle. Les degrés de danger „faible“ (degré 1) et „fort“ (degré 4) ne dépassent que faiblement la moyenne pluriannuelle avec respectivement 3 % et moins d'1 %.

Bulletins d'avalanches ¶

Tab. 1: Dates de diffusion des bulletins d'avalanches au cours de l'hiver 2008/09

| Produit | Date de diffusion |

| Bulletins d'avalanches en fonction de la situation – automne 2008 | Aucun |

| Bulletins d'avalanches sporadiques en période préhivernale 2008 | 27.10. à 19.11.2008 |

| Premier bulletin d'avalanches quotidien | 20.11.2008 |

| Premiers bulletins d'avalanches régionaux | 28.11.2008 |

| Derniers bulletins d'avalanches régionaux | 26.04.2009 |

| Dernier bulletin d'avalanches quotidien | 09.05.2009 |

| Bulletins d'avalanches sporadiques en fin de saison hivernale | 10.05. à 29.05 2009 |

| Bulletins d'avalanches en fonction de la situation été 2009 | 17.07.2009 16.09.2009 |

Pendant l'année hydrologique 2009, 199 bulletins d'avalanches nationaux ont été diffusés, dont 170 comme bulletins d'avalanches quotidiens entre le 20.11.2008 et 09.05.2009. Les 27 autres bulletins d'avalanches sporadiques ont été diffusés au cours des premier et dernier mois de la saison hivernale. Deux bulletins en fonction de la situation ont été diffusés pendant l'été 2009.

Pour sept régions, 150 bulletins d'avalanches régionaux ont été diffusés entre le 28.11.2008 et le 26.04.2009.

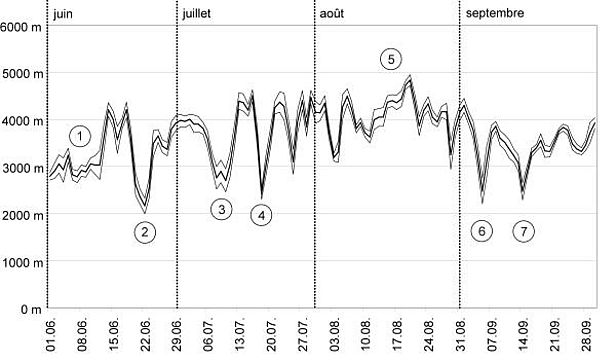

Été (juin à septembre 2009) ¶

Les périodes remarquables du point de vue de la neige et des avalanches entre juin et septembre numérotées d’après la figure 30 sont décrites ci-après.

1: Début juin, fortes précipitations dans le sud:

- Du 05 au 07.06.2009, de 100 à 150 mm de précipitations sont tombés dans les régions allant du centre et du nord du Tessin jusque dans le Rheinwald en passant par le Valle Calanca et le Misox. La limite des chutes de neige se situait généralement aux alentours de 2600 m.

2: Après un temps variable, mais très doux pendant une courte durée, des chutes de neige au début astronomique de l’été:

- Du 21 au 23.06.2009, de 40 à 70 cm de neige sont tombés dans les hautes montagnes du versant nord des Alpes depuis l’Oberland bernois jusque dans la région de l’Alpstein. La limite des chutes de neige est descendue pendant une brève période à environ 2000 m.

- Diminution de la hauteur de neige à la station 5WJ Weissfluhjoch, 2540 m, GR, de 101 cm le 01.06.2009 à 0 cm le 30.06.2009. Cette date se situe plus tôt que la moyenne pluriannuelle (07 juillet), en dépit de l’abondance de la neige au cours de l’hiver.

3: Fin juin à mi-juillet, temps variable avec de nombreux orages:

- L’arrivée d’air froid le 07.07.2009 a apporté dans les hautes montagnes du versant nord des Alpes et du nord des Grisons de 20 à 40 cm de neige. La limite des chutes de neige est descendue à environ 2500 m.

4: Mi-juillet, nette offensive d’air froid avec de la neige fraîche:

- De 30 à 50 cm de neige sont tombés au-dessus de 2500 m environ dans les Alpes glaronaises ainsi que depuis la Surselva jusque dans le Prättigau. Dans les régions avoisinantes, l’apport de neige était de 20 à 30 cm, et dans l’ouest et le sud, il était plus faible. La limite des chutes de neige est descendue jusqu’à 1500 m environ dans l’est.

- Un bulletin d’avalanches lié à la situation a été diffusé le 17.07.2009.

5: Dernier tiers du mois de juillet et tout le mois d’août, temps estival sans offensive marquée d’air froid:

- Les précipitations sont surtout tombées sous forme d’averses et d’orages. La limite des chutes de neige est descendue tout juste en dessous de 3000 m.

- Troisième mois d’août le plus chaud après 1992 et 2003 depuis le début des relevés en 1864.

- La neige a entièrement fondu sur les glaciers en dessous de 3000 m environ.

6: Baisse de la température au début du mois de septembre:

- De 30 à 50 cm de neige sont tombés au-dessus de 3000 m sur une grande partie du versant nord des alpes. Dans certaines régions, la quantité de neige fraîche était même nettement plus élevée. La limite des chutes de neige est descendue pendant une brève période jusqu’aux alentours de 2000 m.

7: Après une période ensoleillée et douce, une nouvelle offensive d’air froid a suivi à la mi-septembre:

- De 50 à 80 cm de neige sont tombés en haute montagne depuis le Cervin jusque dans le nord du Tessin en passant par la vallée de Conches ainsi qu’au sud de ces régions. La limite des chutes de neige se situait aux alentours de 2000 m.

- Un bulletin d’avalanches lié à la situation a été diffusé le 16.09.2009.

Flash hiver (Edition 14 mai 2009) ¶

L'hiver 2008/09 a commencé dès la fin octobre. Des situations répétées de barrage météorologique dans le sud et le nord ont entraîné un excellent enneigement dans toutes les régions des Alpes suisses, même jusqu'à basse altitude. Sur la crête principale des Alpes ainsi qu'au sud de celle-ci, les hauteurs de neige ont atteint de nouvelles valeurs records dans certaines régions. En février et mars, elles dépassaient les valeurs moyennes dans toutes les régions. En plein hiver, les périodes de beau temps n'étaient que de courte durée. La fonte de la neige a progressé très rapidement en avril jusqu'à moyenne altitude, tandis qu'aux altitudes élevées il y avait encore beaucoup de neige également à la fin du mois d'avril. Le nombre de victimes d'avalanche correspond à la moyenne pluriannuelle.

Evolution de l'hiver ¶

Dès la fin du mois d'octobre, un violent assaut de l'hiver a apporté de la neige jusqu'à basse altitude des deux côtés des Alpes. Cet épisode de chutes de neige était exceptionnel non seulement pour le Plateau (p. ex. 20 cm de neige fraîche à Zurich le 30 octobre), mais également pour les régions alpines touchées par les précipitations les plus abondantes. Le 30 octobre, certaines stations de Suisse centrale et du Valais enregistraient des records de hauteur de neige fraîche. C'est ainsi, par exemple, qu'à Stoos (1280 m, SZ) on mesurait 56 cm de neige fraîche, à Gadmen (1190 m, BE) 53 cm de neige fraîche et sur la Göscheneralp (1610 m, UR) environ 1 m de neige fraîche. Des hauteurs comparables de neige fraîche à la fin du mois d'octobre avaient été enregistrées pour la dernière fois en 1981, mais à l'époque l'enneigement était plus important sur la crête principale des Alpes depuis la vallée de Conches jusqu'en Haute-Engadine.

En novembre, il y a eu de nouvelles chutes de neige parfois abondantes – provenant en alternance du sud et du nord. Les précipitations les plus importantes concernaient la crête nord des Alpes et les régions situées au sud de celle-ci. Plus d’1 mètre de neige était tombé en trois jours au cours de la période du 1er au 7 novembre, depuis le sud de la région du Simplon jusque dans les vallées supérieures de la Maggia et du 21 au 25 novembre, sur une grande partie du territoire, dans les régions au nord de l'axe Rhône-Rhin, dans la région du Gothard et dans le nord des Grisons. Sur le versant sud des Alpes, dans les vallées de la Viège et en Haute-Engadine, les quantités de neige fraîche pour l'ensemble du mois dépassaient parfois le double de la valeur habituelle pour le mois de novembre. Sur le versant nord des Alpes, les quantités de neige fraîche étaient inférieures aux valeurs moyennes. Au cours du troisième tiers du mois de novembre, il a neigé jusque dans les bas-fonds des deux côtés des Alpes. Comme pour l'hiver 2007/08, cet enneigement abondant constituait une bonne base de départ pour les activités de sports d'hiver.

Le mois de décembre était également marqué par une activité météorologique très dynamique, les précipitations les plus intensives étant à nouveau liées à des situations de barrage météorologique côté sud. Sur le versant sud des Alpes, les chutes de neige étaient exceptionnellement abondantes – atteignant sur une grande partie du territoire deux à trois fois les quantités normales en cette saison. A certains endroits, on mesurait plus d'un mètre de neige fraîche en trois jours le 2 décembre, entre le nord du Tessin et la Haute-Engadine, le 7 décembre, dans l'ouest et le nord du Bas-Valais et aux alentours du 16 décembre, entre les vallées supérieures de la Viège et les vallées supérieures de la Maggia. Sur la crête nord des Alpes et sur le versant nord des Alpes, les quantités de précipitations étaient, en revanche, généralement inférieures aux valeurs moyennes. A la mi-décembre, il a neigé jusque dans les bas-fonds – mais cette neige avait largement fondu à Noël. A la fin du mois de décembre, les hauteurs de neige atteignaient une fois et demi à deux fois les valeurs habituelles de fin décembre, dans le nord du Valais, dans le Haut-Valais, sur le versant sud des Alpes et en Engadine ainsi que dans le centre des Grisons. Ailleurs, les valeurs correspondaient généralement aux données moyennes; et sur le centre et l'est du versant nord des Alpes, elles étaient parfois légèrement inférieures aux hauteurs moyennes de neige. Sur le centre du versant sud des Alpes, il y avait ainsi à 2000 m d'altitude de 120 à 200 cm de neige ou même davantage, tandis qu'ailleurs l'enneigement était sur une grande partie du territoire de 80 à 120 cm, et sur le centre et l'est du versant nord des Alpes, de 50 à 80 cm. Ces hauteurs de neige plus faibles s'expliquaient par des quantités inférieures de précipitations, mais également par des situations répétées de foehn fort de secteur sud dans les régions du nord touchées par le foehn.

Les quantités de précipitations du mois de janvier étaient en général inférieures à la normale, surtout sur le centre et l'est du versant nord des Alpes. Le début de l'année était ensoleillé. Sur une grande partie du territoire, il y avait des conditions de plein hiver favorables pour les randonnées et la pratique du hors-piste – surtout sur le versant sud des Alpes où la neige était abondante. Pour la première fois, et jusqu'à fin mars également pour la dernière fois, le danger d'avalanche pouvait être estimé au degré 1 (faible) pendant plus d'une semaine sur une grande partie du territoire des Alpes suisses. Des situations de plein hiver aussi favorables ne sont pas rares. Au cours des 25 dernières années, il y a eu tous les 2 à 3 ans, même pendant plusieurs jours, des situations comparables sur l'ensemble du territoire des Alpes suisses. Sur le versant sud des Alpes, les hauteurs de neige étaient encore nettement supérieures aux valeurs moyennes à la mi-janvier. Sur le centre et l'est du versant nord des Alpes en revanche, la quantité de neige était inférieure aux moyennes pluriannuelles. Les précipitations les plus abondantes du mois de janvier ont eu lieu du 18 au 21 janvier avec le passage de la dépression de tempête „Joris“. Elles ont apporté de la neige fraîche dans toutes les régions, les quantités étant les plus importantes dans l'ouest du Bas-Valais, dans certaines parties de la Suisse centrale et en Haute-Engadine avec de 50 à 60 cm de neige fraîche. Sur l'ouest du versant nord des Alpes, il y a eu des chutes de pluie temporairement intensives jusqu'à 2000 m d'altitude. Pour le reste, il n'y a pas eu, au cours de l'hiver 2008/09, de périodes marquées de temps doux, ce qui a largement contribué aux hauteurs de neige supérieures aux valeurs habituelles à altitude moyenne.

En février, il y a eu à nouveau des précipitations supérieures aux valeurs moyennes sur le versant sud des Alpes, en Haute-Engadine (en l'espace de quelques jours au début du mois) et dans les régions de barrage météorologique du nord-est. Au début du mois de février, il a neigé jusque dans les bas-fonds pour la cinquième fois au cours de cet hiver. Le 8 février, après une nouvelle situation de barrage météorologique côté sud apportant des quantités abondantes de précipitations avec des sommes de neige fraîche de trois jours dépassant 1 m sur le centre du versant sud des Alpes, on a atteint dans cette partie du pays ainsi qu'en Haute-Engadine à certaines stations le maximum d'enneigement de cet hiver – et dans certains cas même des records de hauteur de neige. Pour certaines stations, ce n'est qu'au cours de l'hiver avalancheux de 1951 qu'il y avait encore nettement plus de neige. Voici quelques exemples des valeurs enregistrées: Nante (1412 m, TI, 26 années) 210 cm (nouveau record), Bosco Gurin (1530 m, TI, 60 années) 233 cm, St. Moritz (1890 m, GR, 57 années) 156 cm, Maloja (1800 m, GR, 59 années) 222 cm, Samedan (1750 m, GR, 66 années) 136 cm (nouveau record), San Bernardino (1640 m, GR, 58 années) 225 cm (nouveau record), Juf (2117 m, GR, 56 années) 186 cm (nouveau record). A Juf, où des relevés sont effectués depuis 56 années, de nouveaux maxima de hauteur de neige ont été enregistrés pendant 108 jours: entre le 2 et le 29 décembre 2008 ainsi qu'entre le 21 janvier et le 12 avril 2009.

Le 13 février également, plus d'un mètre de neige était à nouveau tombé en l'espace de trois jours à certains endroits sur le versant nord des Alpes. Selon les premières évaluations, février était le mois avec l'activité avalancheuse la plus importante de cet hiver 2008/09. C'est plus particulièrement les 17 et 18 février qu'un grand nombre d'avalanches parfois de grande ampleur se sont produites sur le versant nord des Alpes en raison de chutes de neige intensives et répétées. Le 18 février, toutes les stations comparatives du SLF affichaient des hauteurs de neige supérieures aux valeurs moyennes suite à ces chutes de neige. Ces quantités de neige supérieures aux valeurs habituelles ont persisté jusqu'à fin mars. Fin février, après un net réchauffement, des avalanches de neige mouillée atteignant parfois une grande ampleur en raison des quantités importantes de neige se sont produites pour la première fois cet hiver.

Le mois de mars se classe également parmi les mois avec des précipitations abondantes de l'hiver 2008/09. Début mars, une situation de barrage météorologique côté sud avec des précipitations abondantes s'est prolongée sans transition en une situation de barrage météorologique côté nord avec à nouveau comme conséquence une importante activité avalancheuse. Par la suite, à la mi-mars, la situation de plein hiver a cédé la place à des conditions printanières avec des avalanches de neige mouillée en cours de journée. Pendant environ une semaine, la neige se ramollissait pendant la journée sous l'influence de l'ensoleillement, mais elle pouvait à nouveau bien geler pendant les nuits claires. La situation avalancheuse a évolué temporairement très favorablement.

Au cours du dernier tiers de mars, deux situations de barrage météorologique côté nord-ouest se sont immédiatement succédées apportant des quantités de neige fraîche de trois jours supérieures à 1 m, surtout dans les Alpes glaronnaises. La situation de barrage météorologique côté sud qui a suivi directement à la fin du mois a apporté des précipitations un peu moins abondantes.

La première moitié du mois d'avril était caractérisée par un temps généralement ensoleillé et des températures douces. Une situation typique de printemps avec des conditions favorables pour les randonnées le matin et une augmentation du danger d'avalanche de neige mouillée en cours de journée s'était ainsi installée. La fonte de la neige progressait très rapidement – avec une diminution des hauteurs de neige de 3 à 5 cm par jour en moyenne. Si à la fin du mois de mars, les hauteurs de neige étaient encore supérieures aux valeurs moyennes dans toutes les régions, elles étaient déjà redescendues en dessous des valeurs moyennes à la mi-avril, à moyenne altitude au nord de la crête principale des Alpes, mais elles étaient encore légèrement supérieures aux moyennes saisonnières sur la crête principale des Alpes et au sud de celle-ci.

L'apport de neige était à nouveau important surtout dans les vallées supérieures de la Viège et dans la région du Simplon: sous l'influence d'une situation de barrage météorologique côté sud, de 60 à 80 cm de neige sont tombés entre le 15 et le 17 avril au-dessus de 2200 m environ dans la région du Simplon et dans les vallées de la Maggia, et de 30 à 60 cm sur le reste de la crête principale des Alpes depuis la vallée de la Saas jusqu'à la Bernina ainsi qu'au sud de ces régions. Par la suite, une situation de barrage météorologique côté sud-est a encore apporté de 30 à 60 cm de neige, et localement même jusqu'à 80 cm, entre le 18 et le 20 avril depuis Zermatt jusque dans la région du Simplon. Sur le reste de l'ouest de la crête principale des Alpes et dans le Tessin, l'apport de neige était de 15 à 30 cm, tandis qu'ailleurs il était nettement plus faible. Le 27 avril, les précipitations se sont à nouveau intensifiées à partir du sud apportant encore environ 2 m de neige fraîche en l'espace de quatre jours, plus particulièrement entre la vallée de la Saas et les vallées supérieures de la Maggia. Mais également dans le sud du Bas-Valais, dans le Haut-Valais, dans la région du Gothard et depuis la Surselva jusqu'en Haute-Engadine en passant par le Rheinwald, on a enregistré des quantités considérables de neige fraîche atteignant 1 m ou même davantage.

C'est ainsi que fin avril, il y avait encore sur la crête principale des Alpes et au sud de celle-ci ainsi qu'à haute altitude dans les autres régions, des quantités de neige supérieures aux moyennes saisonnières.

Danger d'avalanche – Stabilité du manteau neigeux et activité avalancheuse ¶

Au cours de l'hiver 2008/09, le danger d'avalanche a été évalué comme suit (entre parenthèses: valeur moyenne des 12 dernières années à chaque fois de décembre à avril – cf. figure 1): degré de danger 1 (faible): 20% (17%), degré de danger 2 (limité): 35% (48%), degré de danger 3 (marqué): 43% (33%), degré de danger 4 (fort): 2% (2%), degré de danger 5 (très fort): 0% (0,2%). La fréquence du degré d'avalanche 2 (limité) a diminué de 13% par rapport à la moyenne pluriannuelle au profit des degrés de danger 1 (faible) et 3 (marqué).

L'attribution plus fréquente du degré 3 (marqué) par rapport au degré 2 (limité) est surtout imputable à l'évolution météorologique très dynamique et à la succession constante de chutes de neige intensives. Même si dans les couches relativement profondes, le manteau neigeux était en partie bien consolidé, la neige fraîche et/ou le vent fort ont souvent donné lieu à des instabilités superficielles retardant une diminution du danger d'avalanche. Le degré de danger 4 (fort) prévalait pendant 25 jours et était en conséquence assez fréquent, mais il concernait généralement des espaces peu étendus. C'est la raison pour laquelle cette valeur correspond plus ou moins à la moyenne pluriannuelle. Les périodes les plus dangereuses avec parfois un fort danger d'avalanche ont eu lieu au cours de la première moitié de décembre (7 jours), pendant le dernier tiers de janvier (2 jours), en février (8 jours) et en mars (4 jours) ainsi que fin mars (2 jours) et en avril (2 jours). Au niveau régional, ces situations correspondaient plus ou moins à des parties similaires des régions situées sur la crête principale des Alpes et au sud de celle-ci ou à des régions de l'ouest et du nord. La période avec l'activité avalancheuse la plus forte correspond aux 17 et 18 février. On n'a pratiquement pas enregistré d'avalanches au cours de la première moitié ainsi qu'à la fin du mois de janvier. De décembre à fin février et début mars, l'activité avalancheuse était dominée par des avalanches de neige sèche, tandis que fin février, à la mi-mars, et à partir d'avril, elle était surtout dominée par des avalanches de neige mouillée.

Les périodes les plus favorables avec un faible danger d'avalanche (degré 1) sur une grande partie du territoire étaient la première moitié de janvier et la plupart des journées d'avril. En avril, cela concernait au moins la matinée avant l'augmentation du danger d'avalanche de neige mouillée en cours de journée.

Jusque début janvier, le manteau neigeux avait évolué favorablement dans la plupart des régions, surtout en fonction des grandes quantités de neige. Il ne renfermait pratiquement pas de couches fragiles intervenant dans le processus de formation d'avalanches. Seules les couches superficielles – généralement de neige soufflée fraîche – pouvaient encore temporairement se décrocher facilement. Pendant la période de beau temps en janvier, la neige s'est métamorphosée en grains anguleux à faible stabilité, surtout dans les régions du nord et principalement aux endroits faiblement enneigés ou à la surface du manteau neigeux. La constitution du manteau neigeux pouvait par conséquent être considérée comme la plus délicate dans les régions intra-alpines du Valais ainsi qu'en Basse-Engadine. Tout particulièrement à la fin du mois de février, de grandes avalanches se sont déclenchées localement dans les couches profondes de neige dans ces régions. Sur le versant sud des Alpes où la neige était abondante, la constitution du manteau neigeux était restée favorable, alors que dans les autres régions du nord, elle était plutôt moyenne.

Des avalanches de glissement – c'est-à-dire des avalanches qui se décrochent au niveau du sol herbeux – se sont produites fréquemment surtout en novembre, décembre et à partir de mars. Un facteur important intervenant dans la fréquence des avalanches de glissement était l'enneigement relativement précoce avec beaucoup de neige sur un sol non gelé, encore sans neige et mouillé.

Accidents d'avalanche ¶

Jusqu'à fin avril, 131 avalanches avec au total 124 personnes touchées ont été signalées au SLF pour l'hiver 2008/2009. 23 personnes ont perdu la vie dans 20 accidents d'avalanche. Une personne est encore portée disparue suite à une avalanche. 29 personnes ont été blessées dans des avalanches. 52 avalanches ont provoqué des dégâts matériels (aux bâtiments, aux objets ou à la forêt) ou ont donné lieu à des opérations de recherche et de déneigement. Deux personnes ont perdu la vie lors de degré 2 (limité), deux lors de degré 2 (limité) avec augmentation en cours de journée jusqu'au degré 3 (marqué), et 19 lors de degré 3 (marqué). Les victimes d'avalanche pratiquaient les activités suivantes: ski en hors-piste: 8 personnes; snowboard en hors-piste: 1 personne; randonnées à ski: 5 personnes; randonnées en raquettes: 6 personnes; escalade de glace: 1 personne; alpinisme: 1 personne; héliski: 1 personne. 11 personnes ont été tuées dans des avalanches en Valais, 6 sur le versant nord des Alpes, dont deux dans les Préalpes et quatre dans les parties nord des Grisons. Sur le versant sud des Alpes où la neige était abondante avec une constitution favorable du manteau neigeux, il n'y a pas eu d'accident mortel d'avalanche.

Fin avril, le nombre total des victimes correspondait à la moyenne pluriannuelle. Pour l'ensemble de l'année hydrologique, qui se termine le 30 septembre 2009, la moyenne calculée sur de nombreuses années est de 25 victimes d'avalanche par an. Le nombre de randonneurs à ski décédés dans une avalanche est nettement inférieur à la moyenne, tandis que celui qui concerne les skieurs en hors-piste est comparable à celui des autres années. Le nombre de victimes parmi les randonneurs en raquettes est exceptionnellement élevé et dépasse nettement les valeurs enregistrées précédemment. Ce groupe d'adeptes des sports de neige dans une activité de sports d'hiver de plus en plus populaire devra à l'avenir être visé plus directement et sensibilisé au risque d'avalanche.

Bulletins d'avalanches ¶

La diffusion régulière du bulletin d'avalanches national a commencé dès le 27 octobre 2008, et sa diffusion quotidienne a débuté le 20 novembre 2008. La diffusion des sept bulletins d'avalanches régionaux a commencé, quant à elle, le vendredi 28 novembre 2008. Au cours de l'hiver 2007/08, la diffusion des bulletins d'avalanches avait commencé plus ou moins aux mêmes dates. Pour le Jura, un danger marqué d'avalanche (degré 3) a été annoncé pour huit journées.

Le dernier bulletin d'avalanches quotidien est paru le 10 mai 2009. Jusqu'à nouvel ordre, un nouveau bulletin d'avalanches est diffusé au moins chaque jeudi avec une explication de la situation neigeuse et avalancheuse générale. Ce bulletin d'avalanches peut être consulté sous www.slf.ch, par téléphone au numéro 187 ou par télétexte au numéro 782. Il est en outre possible de s'abonner à un service SMS qui signale tout au long de l'été la diffusion d'un bulletin d'avalanches (il suffit d'envoyer un SMS avec comme contenu START SLF SOMMER au numéro 9234, et pour annuler ce service, un SMS avait comme contenu STOP SLF SOMMER au numéro 9234. Un SMS coûte 20 centimes).

Nous renvoyons par ailleurs au bulletin météorologique des Alpes diffusé par MétéoSuisse (www.meteosuisse.ch, fax 0900 162 338 ou téléphone 0900 162 168).