04.06.2024 | Jochen Bettzieche | SLF News

SLF-Forschende untersuchen in tiefen Löchern, ob Satellitendaten die Schneeschmelze genau zeigen, um Abflussprognosen zu verbessern.

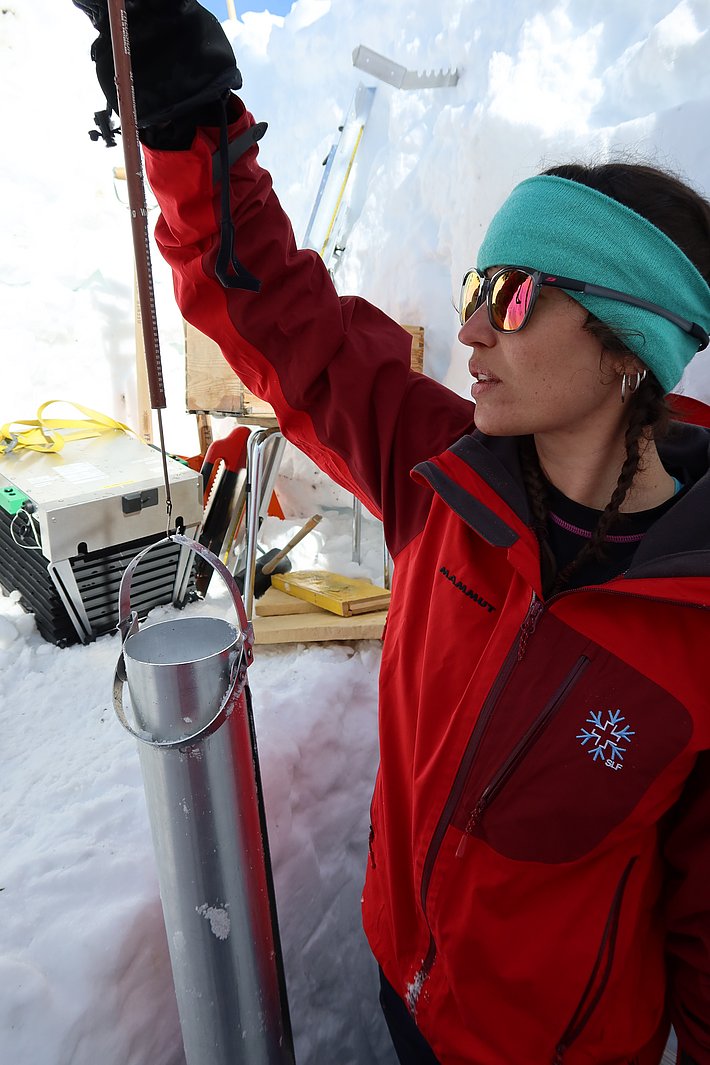

Francesca Carletti holt mit dem Hammer aus. Immer tiefer treibt sie die Wasserwertsonde in den Schnee, um das Schneewasseräquivalent (SWE, siehe Kasten) zu bestimmen. Dies ist nur ein Teil der vielen Daten, die sie an diesem sonnigen Märztag auf dem Versuchsfeld Weissfluhjoch bei Davos misst. Ihr Ziel: eine Strategie zu entwickeln, die den Beginn und die Menge der Schneeschmelze genauer anzeigt. Angesichts des Klimawandels werde dies immer wichtiger, erklärt die Doktorandin am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF: «Derzeit wird der Höhepunkt der Schmelze je nach Modell oft für einen zu frühen oder zu späten Zeitpunkt vorhergesagt.»

Genauere Angaben zum Beginn der Schneeschmelze und der zu erwartenden Menge Wasser sind wichtig, um Infrastrukturen zu schützen und menschliche Aktivitäten zu planen. Auch Teile der Wirtschaft profitieren, beispielsweise Stromerzeuger und der Agrarsektor. «Es hilft zudem bei der Hochwasserwarnung und ebenso, die Bedingungen für Nassschneelawinen zu ermitteln», ergänzt die Wissenschafterin.

Was ist ... das Schneewasseräquivalent (SWE)?

Eine Schneedecke besteht aus zahlreichen Schichten mehr oder weniger stark zusammengepressten (dichten) Schnees. Das Schneewasseräquivalent gibt an, wie hoch eine Wasserschicht nach dem Schmelzen der Schneedecke wäre, angegeben in Millimeter. Jeder Millimeter entspricht einem Liter Wasser pro Quadratmeter Schneedecke. Ein Zentimeter Neuschnee mit einer typischen Dichte von hundert Kilogramm pro Kubikmeter kg/m3 ergibt einen Millimeter Wasser. Ein Beispiel: Mitte April 2024 betrug die mittlere Dichte der Schneedecke auf dem Versuchsfeld Weissfluhjoch 416 Kilogramm pro Kubikmeter, was bei einer Schneehöhe von 2,7 Metern einem Wasserwert von rund 1100 Millimetern beziehungsweise 1100 Liter Wasser pro Quadratmeter entspricht.

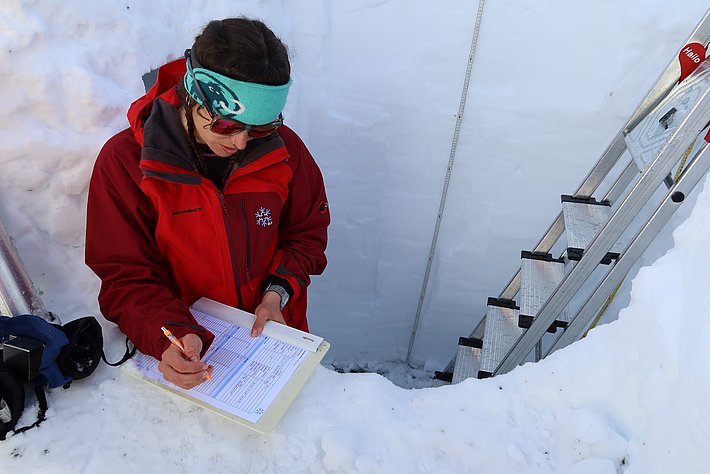

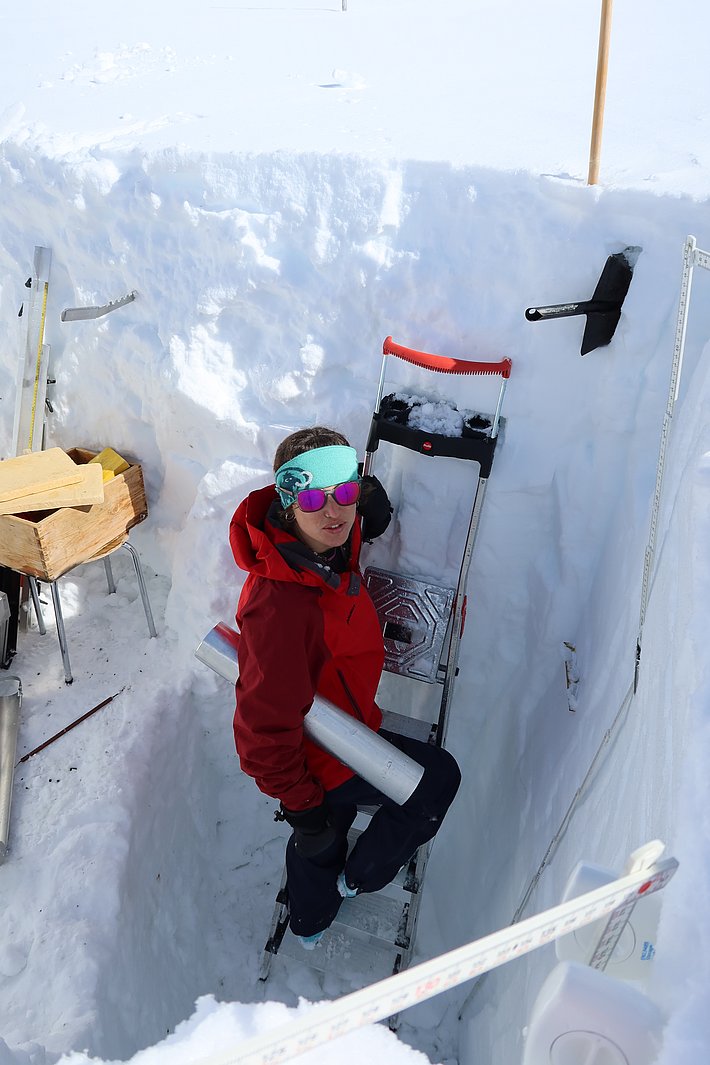

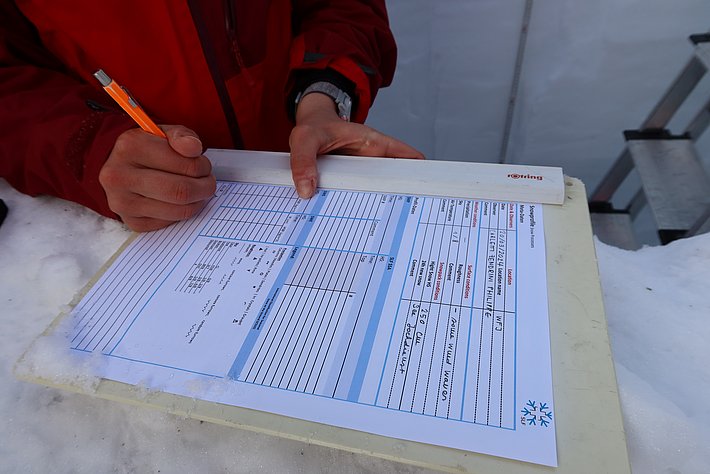

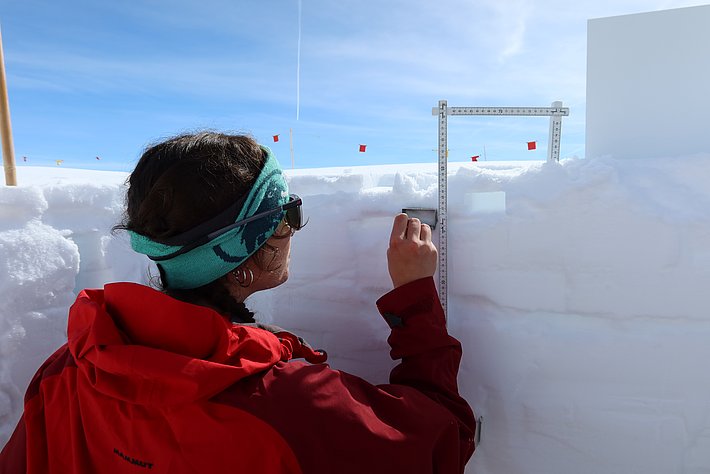

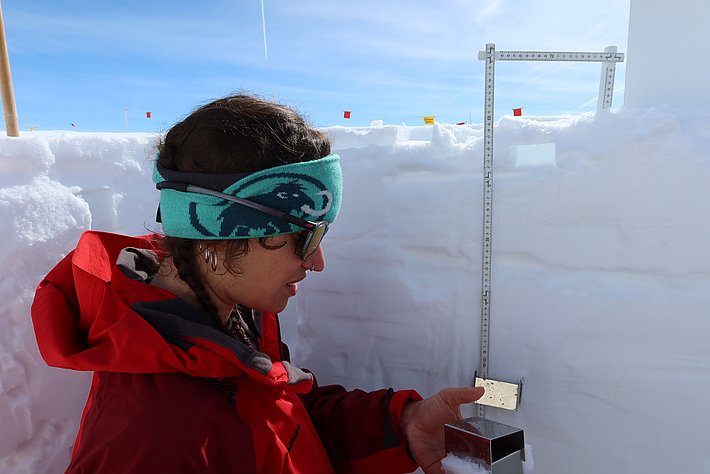

Um ihr Ziel zu erreichen, graben Carletti und ihre Kollegen Löcher und messen darin die Eigenschaften des Schnees. Ist der Schnee trocken, genügt ein solches Profil pro Woche. Ist er nass, graben und messen sie bis zu dreimal pro Woche. An diesem Tag im März halfen Francesca zwei Mitarbeitende aus anderen Forschungsgruppen des SLF. Zu dritt verbrachten sie zwei Stunden damit, zweieinhalb Meter tief zu graben. Dabei bewegten sie fast zwei Tonnen Schnee - und müssen diese Massen wieder in das Loch werfen, wenn Carletti fertig gemessen hat.

Sie geht einem Phänomen nach zwischen der Feuchtigkeit des Schnees und den Radarwellen, die dieser an den Satelliten Sentinel-1 reflektiert. Der Satellit sendet Radarwellen aus seiner Umlaufbahn zur Erdoberfläche und misst, wie viel davon zurückkommt. Etwa zweimal alle fünf Tage überfliegt er das Versuchsfeld Weissfluhjoch. Schon länger ist ein direkter Zusammenhang bekannt: Wird der Schnee nass, nimmt die Intensität der reflektierten Wellen ab. Noch vergleichsweise neu ist die Theorie, dass sie ihren tiefsten Punkt genau dann erreicht, wenn der Gehalt an flüssigem Wasser im Schnee (Liquid Water Content, LWC, siehe Kasten) am höchsten ist. Das Wasser beginnt dann, in Bäche, Flüsse und Seen abzufliessen. «Wir wollen diesen Zusammenhang nachweisen», erklärt Carletti. Gelingt ihr das, könnten die Satellitendaten in Zukunft dazu dienen, Wasserressourcen einzuschätzen, nicht nur für die Schweiz, sondern weltweit. Beispielsweise können Betreiber von Wasserkraftwerken auf Basis dieser Daten besser planen, wann sie ihre Rückhaltebecken auffüllen.

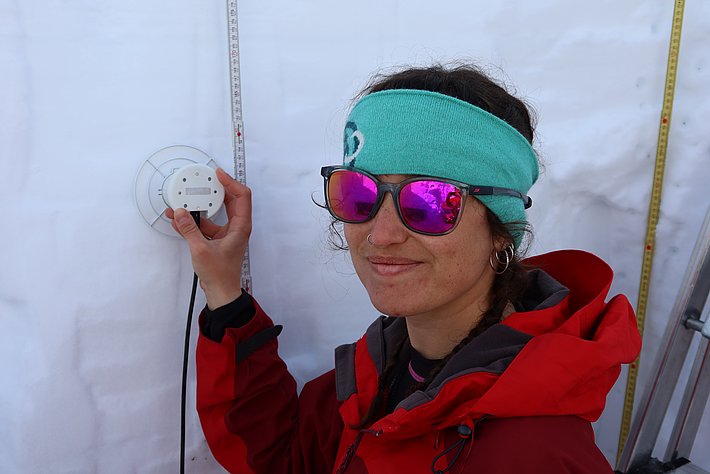

Noch steht Carletti allerdings regelmässig in einem tiefen Schneeloch, klettert eine Leiter hoch und runter, steckt mehr als ein Dutzend Thermometer in die Schneewand. Mit einer Präzisionswaage bestimmt sie die Dichte des Schnees und wie sich diese vom oberen Rand ihres Lochs bis zum Boden verändert. Für den LWC verwendet sie eine spezielle Sonde, die Techniker am SLF entwickelt haben und die sie in regelmässigen, vertikalen Abständen in die Schneewand einführt.

Der Winter 2023/24 ist bereits die zweite Saison, in der sie misst – und sie ist zuversichtlich, dass sie den Zusammenhang zwischen Satellitendaten und Prozessen bei der Schneeschmelze nachweisen kann: «Bis jetzt habe ich gute Ergebnisse, was die Übereinstimmung angeht.»

Was ist ... der Wassergehalt (Liquid Water Content, LWC)?

Schnee besteht aus festem Wasser. In einer Schneedecke kann jedoch gleichzeitig sowohl gefrorenes, festes als auch flüssiges Wasser vorkommen. Der Flüssigwassergehalt (Englisch: Liquid Water Content, kurz LWC) gibt den prozentualen Anteil des flüssigen Wassers in einer Schneedecke an. Bei null Prozent ist der Schnee trocken, eine feuchte Schneedecke kommt auf Werte von bis zu vier Prozent, Nassschnee hat einen Wert um die 20 Prozent.

Kontakt ¶

Links ¶

- Der operationelle schneehydrologische Dienst (OSHD) des SLF analysiert laufend die räumliche und zeitliche Verteilung der Schneewasserressourcen in der Schneedecke.

- SnowTinel

Copyright ¶

WSL und SLF stellen Bild- und Tonmaterial zur Verwendung im Rahmen von Pressebeiträgen im Zusammenhang mit dieser Medienmitteilung kostenfrei zur Verfügung. Eine Übernahme dieses Materials in Bild-, Ton- und/oder Videodatenbanken und ein Verkauf des Materials durch Dritte sind nicht gestattet.