Trockenheit und Hitze – der schneereiche Winter ist Vergangenheit ¶

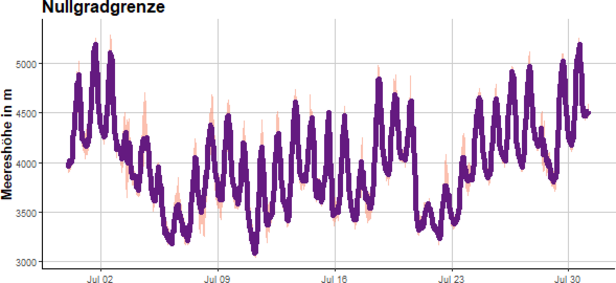

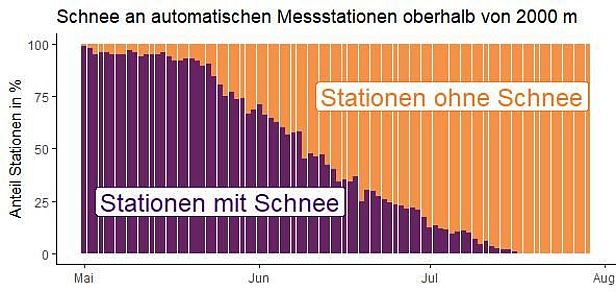

Der Juli war, wie bereits die drei vorhergehenden Monate, warm und erneut zu trocken. Die Nullgradgrenze sank selten unter 3500 m (vgl. Abbildung 2). Schnee fiel nur auf den allerhöchsten Gipfeln. Dementsprechend schritt die Ausaperung auch im Hochgebirge voran (vgl. Abbildung 1). Lawinen wurden keine gemeldet.

Wetter und Schnee ¶

Mit viel Sonne war der Juli in tiefen Lagen heiss und trocken. Die Meteorologen sprachen gar von einem der trockensten Juli seit Messbeginn, und von der viertniederschlagsärmsten und wärmsten Viermonatsphase April bis Juli seit Messbeginn 1864.

Aber auch in den Alpen spürte man die Wärme. So lag die Nullgradgrenze während des ganzen Monats über 3000 m, zeitweise kletterte sie gar auf rund 5000 m (bspw. Anfang Juli, vgl. Abbildung 2). Vor allem Gewitter brachten gebietsweise Niederschläge. Schnee fiel dabei nur auf den allerhöchsten Gipfeln. Nennenswerte Niederschlagsereignisse im Alpenraum waren:

- 4. bis 6. Juli: Im östlichen Graubünden fiel 15 bis 30 mm Niederschlag. Die Schneefallgrenze sank zeitweise gegen 2900 m.

- 15. Juli: Im Berner Oberland fiel 20 bis 40 mm Niederschlag, oberhalb von 3200 m teils als Schnee.

- 20. Juli: Im mittleren und südlichen Graubünden fiel 20 bis 40 mm Niederschlag. Die Schneefallgrenze lag kurzzeitig bei rund 3000 m.

Wärme und Trockenheit begünstigten das weitere rasche Abschmelzen und Ausapern in hohen Lagen (vgl. Abbildung 3) und im Hochgebirge (vgl. Abbildungen 4 und 5). Besonders gut lässt sich die Ausaperung auf Satellitenbildern erkennen (Abbildung 6). Vom schneereichen Winter 2017/18 war kaum noch etwas zu sehen, abgesehen von Spuren der zum Teil grossen Lawinen. Mancherorts wurden gar Massnahmen ergriffen, welche das allzu rasche Abschmelzen der Schneedecke verzögern sollten (vgl. Abbildung 7).

Spuren der grossen Lawinenaktivität vom Januar 2018 fanden sich allerdings noch an einigen Orten - in Form von mächtigen Lawinenablagerungen (vgl. Abbildung 8) oder sichtbaren Schäden, welche Lawinen an Wald und Flur verursacht hatten (vgl. Abbildung 9).

Lawinenunfälle ¶

Dem SLF wurden keine Lawinenabgänge gemeldet.

Lawinenbulletin ¶

Bei grossen Schneefällen gibt das SLF auch im Sommer Lawinenbulletins heraus. Im Juli wurde allerdings kein Lawinenbulletin publiziert.

Der Monats-/Wochenbericht kann auch als RSS-Feed abonniert werden:

deutsch: www.slf.ch/wochenbericht.rss

französisch: www.slf.ch/rapport_hebdomadaire.rss